РАЗНООБРАЗИЕ И ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ГОРНО-СТЕПНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СОПОЧНОГО МАССИВА САКСАРЫ (ЮЖНО-МИНУСИНСКАЯ МЕЖГОРНАЯ КОТЛОВИНА)

THE DIVERSITY AND SPATIAL STRUCTURE OF MOUNTAIN-STEPPE VEGETATION OF THE SAKSARY HILL MASSIF (SOUTH MINUSINSK INTERMOUNTAIN BASIN)

JOURNAL: «EKOSISTEMY», Issue 40, 2024

Publication text (PDF): Download

UDK: 581.526.53

AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION

AUTHORS:

Porabeikina O. O.

Khakassian State University named after N. F. Katanov, Abakan, Russia

TYPE: Article

DOI: https://doi.org/10.29039/2413-1733-2024-40-62-75

PAGES: from 62 to 75

STATUS: Published

LANGUAGE: Russian

KEYWORDS: phytodiversity, steppe vegetation, ordination, large-scale mapping, Khakassia, Saksary.

ABSTRACT (ENGLISH):

The article presents the results of studying the spatial organization of the vegetation cover within the Saksary hill massif using Landsat-8 satellite images. The classification of vegetation was carried out in the Braun-Blanquet system, an ordination model of connections between plant communities and predominant environmental factors was created. Additionally, an original large-scale geobotanical cartographic model was designed. Based on the results of gradient analysis, key environmental factors were identified that influence the diversity of steppe communities and determine the spatial distribution of steppes: altitude above sea level, slope exposure and petrographic composition of the substrate. High-resolution satellite imagery facilitated the identification of phytocenochores at the microcombination level representing combinations of phytocenoses determined by the characteristics of the terrain, soil cover and humidity. The implemented information approaches made enabled the synthesis of concentrated knowledge about the typological composition of plant communities, features of their ecology and spatial organization within the study area, as represented in a cartographic model. Complex understanding of the volume and nature of primary geobotanical data, the applied classification and ordination methods, enhances the comprehension of the patterns of spatial organization of vegetation. This also simplifies the process of improving the cartographic model, introducing and reflecting new important features and patterns of vegetation that are revealed when new additional materials are involved.

ВВЕДЕНИЕ

В начале 90-х годов XX века антропогенная нагрузка на растительность сопочного массива резко сократилась и его растительность практически восстановилась после использования территории в качестве пастбищ в советское время. Однако в конце первого десятилетия нашего века пастбищная нагрузка на данную территорию вновь возросла (Макунина, 2013). Поэтому высокое научное и прикладное значение имеет изучение фитоценотического разнообразия, флористического состава, экологии и пространственной организации растительности этой территории. Основой решения этих задач выступает представление новых данных о закономерностях формирования пространственной структуры растительного покрова.

Целью настоящего исследования выступает систематизация фитоценотического разнообразия степной растительности сопочного массива Саксары (эталонного для степного пояса Минусинской межгорной котловины) и создание крупномасштабной геоботанической карты с использованием данных дистанционного зондирования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Сопочный массив Саксары расположен в западной части Южно-Минусинской котловины в дождевой тени Абаканского хребта. Он ограничен реками Уйбат, Абакан и Камышта. Массив представляет собой овал, к которому с северо-запада примыкает протянувшаяся в этом же направлении сопочная гряда. Массив вытянут с запада на восток на 22 км, с севера на юг – на 20 км. В северной его части расположены две широтно-ориентированные сопочных гряды – хребет Большой Саксыр и хребет Малый Саксыр (вершины 800–900 м н. у. м.). К северу массив продолжается неширокой полосой из отдельных сопок, вершины которых понижаются к периферии от 550 до 450 м н. у. м. На юг от хребтов Большой и Малый Саксыр отходит серия субмеридиональных сопочных гряд (вершины 600–700 м н. у. м.), разделенных узкими долинами. В центре массива на высоте 650–700 м н. у. м. расположен выположенный участок, от которого на юго-запад и юг-юго-восток отходят две широкие межсопочные долины, постепенно снижающиеся к периферии массива. Абсолютные высоты подгорного шлейфа, окружающего массив с юга и востока, повышаются от 350 до 450 м н. у. м. Массив лишен рек и ручьев, лишь в глубоких логах, где накапливается снег, есть небольшие холодные ключи (Макунина, 2013).

Климат резкоконтинентальный. Средняя годовая температура около 0 °C, минимальная – −52 °C, максимальная – +39 °C. Сумма температур выше 10 °C составляет 1 600 °C, годовая сумма осадков 250–300 мм. Наибольшее количество осадков выпадает летом. Зимой незначительное количество снега сдувается со склонов и скапливается в понижениях. В левобережной части Минусинских котловин, находящихся в дождевой тени их западного обрамления, верхняя граница степного пояса проходит на высоте 600 м н. у. м. (Куминова и др., 1976). Высоты до 600 м характерны только для периферии массива Саксары. Основная, центральная часть расположена в диапазоне высот от 600 до 800 м н. у. м. Тем не менее, ее растительный покров носит степной характер, отдельные группы деревьев встречаются лишь в привершинных частях северных склонов самых высоких сопок (Макунина, 2013). В результате исследования флоры массива было выявлено 248 видов высших сосудистых растений, относящихся к 42 семействам и 164 родам.

Материалом для классификации послужили 80 описаний горно-cтепных растительных сообществ, выполненных на площадках в 100 м2 в мае – июле 2024 года на территории сопочного массива Саксары. Заложение пробных площадей и изучение состава растительности осуществлялось методом маршрутных геоботанических исследований (Полевая геоботаника, 1964). При выполнении описаний особенное внимание уделялось полному учёту флористического состава, а также выявлению закономерностей приуроченности растительных сообществ к элементам рельефа. Для геопозиционирования геоботанических описаний использовался GPS-навигатор Garmin 64ST.

Из всех выполненных геоботанических описаний была создана база данных на основании стандартного европейского пакета TURBОVEG. Количественная классификация геоботанических описаний осуществлялась в пакете JUIСЕ 7.0 методом кластерного анализа TWINSPАN (Hill, 1979). Классификация растительных сообществ выполнена методом Ж. Браун-Бланке (Westhoff, Maarel, 1973). Использованы комбинации диагностических видов, включающие характерные и дифференциальные. Обилие-покрытие видов дано по 7‑балльной шкале Ж. Браун-Бланке; класс постоянства определён по шкале: «+» – вид встречен в 1–10 % описаний, «I» – 11–20 %, «II» – 21–40 %, «III» – 41–60 %, «IV» – 61–80 %, «V» – 81–100 %. Названия видов сосудистых растений приведены по сводке С. К. Черепанова (1995) и по Конспекту флоры Сибири (2005), также приведены авторы видов.

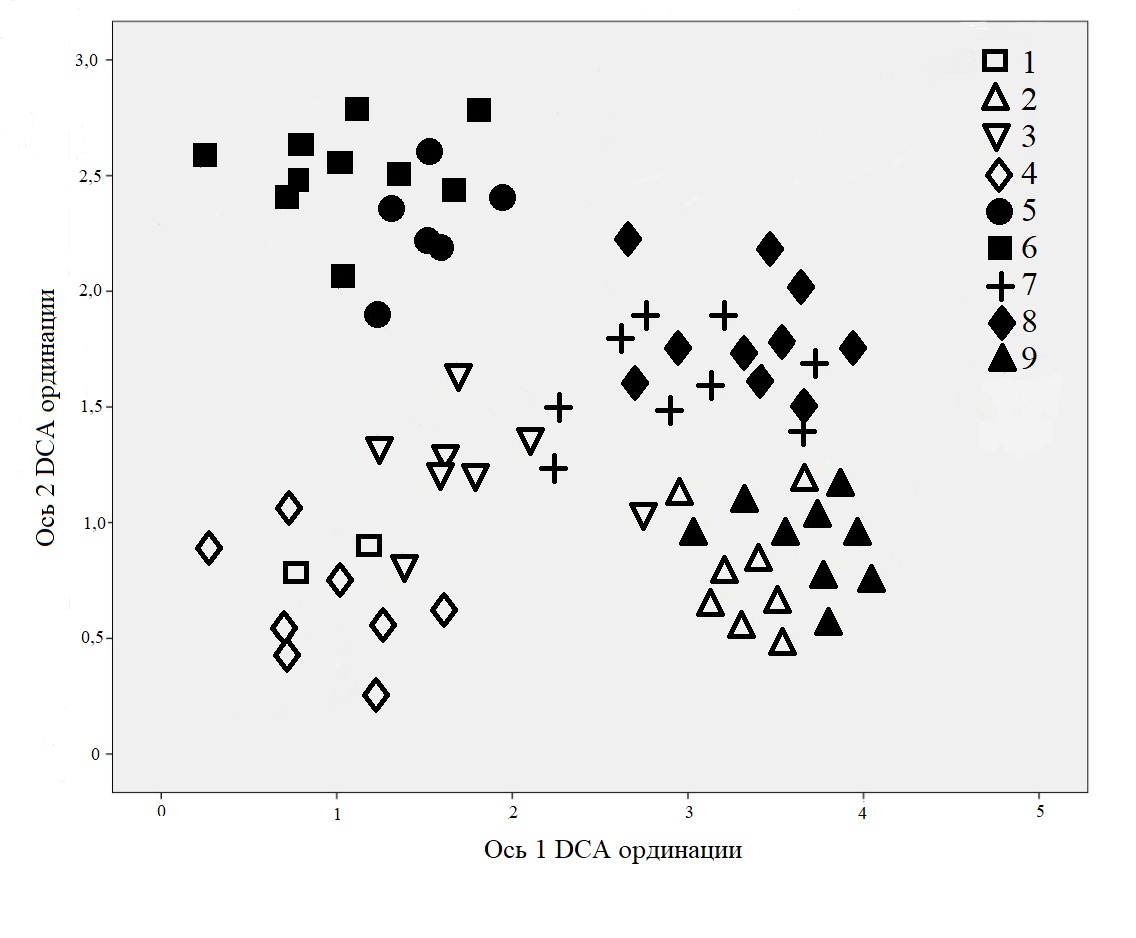

Определение ведущих экологических факторов (градиентный анализ), обусловливающих разнообразие и пространственную организацию степной растительности, выполнено на основе DCA-ординации (Detrended Сorrespondence Аnalysis), реализованной в программе DECORANA (Hill, 1979).

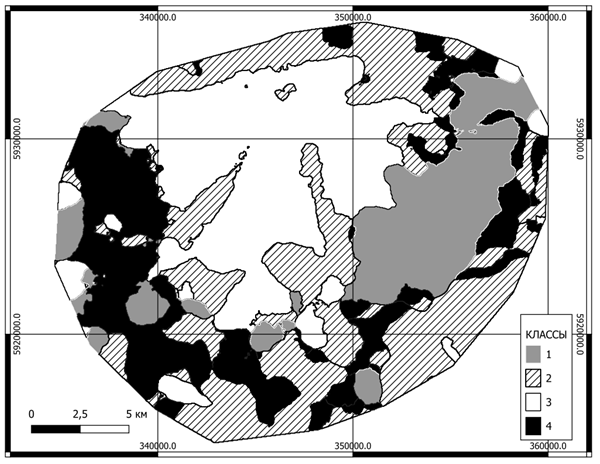

Изучение пространственной организации степной растительности ключевого полигона осуществлено с использованием многоспектральных снимков, полученных со спутников Landsat-8 с разрешением от 15 до 30 м в видимой, ближней инфракрасной (VNIR) и коротковолновой инфракрасной (SWIR) зонах спектра, включающих в себя 11 спектральных каналов, что гарантирует отображение различий в состоянии растительности, в том числе и временные изменения. В рамках работы была использована методика автоматизированного обучения и визуального картирования территории. В качестве основы был взят цветовой синтез снимков в системе естественных цветов (RGB). Изображение представляет собой цветное синтезированное изображение с комбинацией каналов 5, 6 и 4 (1 пиксел = 10×10 м). Для анализа снимков использовался модуль Orfeo ToolBox программного пакета QGis 3.22.5.

Для картографирования использована классификация без обучения (метод K-means) в сочетании каналов 5-6-4. По спектральным диапазонам 5 канал показывает ближний ИК (Near Infrared, NIR) с длиной волны 0,845–0,885 мкм, 6 – ближний ИК (Short Wavelength Infrared, SWIR 2) с длиной волны 1,560–1,660 мкм, а 4 – красный (Red) с длиной волны 0,630–0,680 мкм. Выбор этих длин волн основан на максимальных значениях отражательных характеристик объектов в красном спектре длин волн и минимальных – в ближнем инфракрасном спектре, где растительность и почва имеют максимальные значения.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам классификации установлено, что разнообразие степной растительности представлено двумя высшими географическими категориями, соответствующими классам Cleistogenetea squarrosae Mirkin et al. ex Korotkov 1991 (центральноазиатские степи) и Festuco – Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947 (степи европейско-сибирского типа), 3 порядкам, 6 союзам, 7 ассоциациям и 2 субассоциациям, ранее описанным в различных работах (Макунина, 2013; Ларионов, 2014, Королюк, 2022) (табл. 1).

Таблица 1

Синоптическая таблица сообществ петрофитно-степной растительности сопочного массива Саксары

| Название вида | Синтаксоны | |||||||||

| Ярус | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

| Количество описаний | 2 | 10 | 11 | 8 | 6 | 12 | 9 | 12 | 10 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

| Диагностические виды ассоциации Dryado oxyodontae – Festucetum valesiacae Larionov et al. 2015 | ||||||||||

| Dryas oxyodonta Juz. | hl | II | . | . | . | . | . | . | . | . |

| Saussurea schanginiana (Wydler) Fisch. ex Serg | hl | II | . | I | . | . | I | . | . | . |

| Oxytropis bracteate Basil | hl | II | II | . | . | . | I | . | . | I |

| Pedicularis lasiostachys Bunge | hl | II | . | . | . | . | . | . | . | . |

| Диагностические виды ассоциации Androsaco dasyphyllae – Сaricetum pediformis Korolyuk et Makunina 1998 | ||||||||||

| Silene tuvinica Sobolevsk. | hl | . | II | I | . | . | . | . | . | . |

| Gypsophila patrinii Ser. | hl | II | IV | I | I | . | . | . | . | . |

| Allium vodopjanovae N. Friesen | hl | . | III | . | I | I | I | III | . | . |

| Arctogeron gramineum (L.) DC. | hl | II | IV | . | I | II | . | . | . | . |

| Диагностические виды союза Eritrichio pectinate – Selaginellion sanguinolentae Ermakov et al. 2006 | ||||||||||

| Adenophora rupestris Reverd. f. minor Reverd | hl | II | III | . | . | I | . | . | I | I |

| Allium stellerianum Willd. | hl | III | II | . | I | . | . | . | . | . |

| Pseudoroegneria geniculata (Trin.) Á. Löve | hl | V | V | . | IV | . | IV | . | . | . |

| Minuartia gerardii (Willd.) Fritsch | hl | III | I | II | . | . | . | . | . | . |

| Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey | hl | IV | III | . | I | . | . | . | I | III |

| Polygala sibirica L. | hl | IV | III | . | . | I | II | I | . | . |

| P. tenuifolia Willd. | hl | II | I | . | . | . | . | . | . | . |

| Potentilla sericea L. | hl | III | II | . | I | I | . | I | II | . |

| Silene tenuis Willd. | hl | III | IV | I | II | III | . | . | . | . |

| Диагностические виды ассоциации Achnathero sibirici – Stipetum krylovii Ermakov et al. 2012 | ||||||||||

| Achnatherum sibiricum (L.) Keng ex Tzvelev | hl | IV | . | III | I | . | . | . | . | . |

| Allium clathratum Ledeb. | hl | . | I | V | . | . | . | I | . | . |

| A. odorum L. Moench | hl | . | II | V | . | I | I | . | . | . |

| Elytrigia lolioides (Kar. & Kir.) Nevski | hl | . | III | V | . | III | I | I | I | . |

| Ciminalis squarrosa (Ledeb.) Zuev | hl | I | . | I | . | . | . | . | . | . |

| Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank | hl | . | . | I | . | . | . | . | . | . |

| Thermopsis lanceolata R. Br. | hl | I | I | II | . | . | . | II | . | . |

Таблица 1 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

| Диагностические виды порядка Helictotrichetalia schelliani Hilbig 2000 | ||||||||||

| Artemisia commutata Besser | hl | II | I | V | . | III | I | I | . | I |

| Coluria geoides (Pall.) Ledeb. | hl | . | I | IV | . | I | . | . | I | I |

| Galium verum L. | hl | . | II | III | . | . | II | . | . | . |

| Oxytropis strobilacea Bunge | hl | . | . | II | . | I | . | . | . | . |

| Peucedanum vaginatum Ledeb. | hl | . | . | III | I | I | . | . | . | . |

| Potentilla elegantissima Polozhij | hl | II | . | IV | . | . | . | . | . | . |

| P. humifusa Willd. ex D.F.K. Schltdl | hl | . | . | V | . | . | . | II | I | . |

| Thalictrum foetidum L. | hl | . | . | V | . | I | II | . | . | . |

| Диагностические виды союза Festuco valesiacae – Caricion pediformis Ermakov et al. 2012 | ||||||||||

| Caragana pygmaea (L.) DC | hl | IV | II | V | . | II | . | . | . | . |

| Festuca valesiaca Gaudin | hl | III | II | V | II | I | III | . | . | . |

| Limonium speciosum (L.) Kuntze | hl | . | II | V | . | I | I | . | . | . |

| Helictotrichon altaicum Tzvelev | hl | . | . | V | . | . | . | . | . | . |

| Sibbaldianthe bifurca (L.) Kurtto & T.Erikss | hl | . | IV | IV | I | I | . | . | . | . |

| Диагностические виды ассоциации Elytrigio geniculatae – Stipetum orientalis Makunina in Korolyuk et Makunina 2009 | ||||||||||

| Ptilotrichum elongatum (DC.) C.A. Mey. | hl | . | . | II | V | . | . | . | . | . |

| Dracocephalum discolor Bunge | hl | II | . | I | V | . | . | . | . | . |

| Eritrichium jenisseense Turcz. ex A. DC | hl | III | II | I | V | . | . | . | . | . |

| Kitagawia baicalensis (I. Redowsky ex Willd.) Pimenov | hl | . | II | . | V | II | . | . | . | . |

| Youngia tenuifolia (Willd.) Babc. & Stebbins | hl | . | IV | . | V | I | . | . | I | . |

| Диагностические виды союза Thymion gobici Mirkin et al. ex Hilbig 2000 | ||||||||||

| Odontarrhena obovata C.A. Mey. | hl | II | I | II | III | . | . | . | . | . |

| Androsace dasyphylla Bunge | hl | II | . | . | III | . | . | . | . | . |

| Chrysanthemum sibiricum Turcz. ex DC. | hl | . | . | I | II | . | . | . | . | . |

| Festuca sibirica Hack. ex Boiss | hl | . | II | . | V | II | I | . | . | . |

| Kobresia filifolia (Turcz.) C.B. Clarke | hl | III | I | II | V | . | . | . | . | . |

| Leibnitzia anandria (L.) Turcz. | hl | . | . | I | II | . | I | . | . | . |

| Patrinia sibirica (L.) Juss. | hl | II | . | . | IV | I | . | . | . | . |

| Origanum serpyllum (L.) Kuntze | ml | I | . | II | V | . | . | . | . | . |

| Диагностические виды субассоциации Artemisio frigidae – Stipetum krylovii artemisietosum scopariae Korolyuk et Makunina 2009 | ||||||||||

| Artemisia scoparia Waldst. & Kit. | hl | . | I | . | II | V | . | . | . | . |

| Iris humilis Georgi | hl | . | II | I | . | V | . | . | . | . |

| Диагностические виды ассоциации Artemisio frigidae – Stipetum krylovii Korolyuk et Makunina 2009 | ||||||||||

| Artemisia frigida Willd. | . | . | . | II | I | V | . | II | . | |

| Carex duriuscula C.A. Mey | hl | . | . | III | . | I | V | . | . | . |

| Poa attenuata Trin. | hl | . | . | I | II | . | V | . | . | . |

| Potentilla acaulis L. | hl | . | . | I | III | II | V | . | . | . |

| Stipa krylovii Roshev | hl | . | . | . | IV | . | V | . | I | . |

| Диагностические виды порядка Stipetalia krylovii Kononov et al. 1985, союза Stipion krylovii Kononov et al. 1985 | ||||||||||

| Agropyron cristatum (L.) Gaertn | hl | II | I | II | I | V | V | . | . | . |

| Allium anisopodium Ledeb. | hl | . | . | I | . | III | III | . | . | . |

| A. senescens L. | hl | . | . | . | . | II | I | . | . | . |

| A. tenuissimum L. | hl | . | . | . | . | II | III | . | . | . |

| Bupleurum bicaule Helm. | hl | . | I | . | II | V | III | . | . | . |

| B. scorzonerifolium Willd. | hl | . | . | I | I | IV | III | . | . | . |

| Carex korshinskyi Kom. | hl | . | . | . | . | II | III | . | . | . |

| Chamaerhodos micrantha J. Krause | hl | . | . | . | . | . | II | . | . | . |

| Диагностические виды класса Cleistogenetea squarrosae Mirkin et al. ex Korotkov et al. 1991 | ||||||||||

| Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng | hl | V | . | III | V | V | V | . | . | . |

| Tretorrhiza decumbens (L. f.) Á. Löve & D. Löve | hl | V | II | II | I | II | II | . | . | . |

| Hedysarum gmelinii Ledeb. | hl | V | III | IV | III | . | II | . | . | . |

Таблица 1 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

| Poa botryoides (Trin. ex Griseb.) Kom. | hl | V | V | V | IV | III | I | . | . | . |

| Pulsatilla turczaninovii Krylov & Serg. | hl | . | II | . | I | . | I | . | . | . |

| Saussurea salicifolia (L.) DC. | hl | I | . | II | III | . | . | . | . | . |

| Sibbaldianthe adpressa (Bunge) Juz. | hl | III | II | . | II | I | I | . | . | . |

| Stevenia cheiranthoides DC. | hl | I | . | I | . | I | II | . | . | . |

| Atriplex aristata (L.) Crantz | hl | . | . | I | I | . | . | . | . | . |

| Диагностические виды субассоциации Artemisio glaucae – Caricetum pediformis iridetosum ruthenicae Makunina 2006 | ||||||||||

| Artemisia tanacetifolia L. | hl | . | . | . | . | . | I | V | II | I |

| Iris ruthenica Ker Gawl | hl | . | . | . | . | I | . | V | II | III |

| Bupleurum multinerve DC. | hl | . | . | II | I | . | . | V | I | II |

| Диагностические виды ассоциации Artemisio glaucae – Caricetum pediformis Makunina 2006 | ||||||||||

| Artemisia glauca Pall. ex Willd. | hl | . | . | . | . | . | . | II | V | I |

| Carex pediformis C.A. Mey. | hl | II | . | II | I | II | . | IV | V | I |

| Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski | hl | . | . | . | . | . | I | II | III | . |

| Potentilla viscosa Donn ex Lehm. | hl | . | . | . | . | . | I | III | V | I |

| Диагностические виды союза Veronico incanae – Helictotrichion desertorum Korolyuk et Makunina in Korolyuk 2007 | ||||||||||

| Carex supina Willd. ex Wahlenb. | hl | . | . | . | II | . | . | V | IV | . |

| Galatella angustissima (Tausch) Novopokr | hl | . | . | . | . | . | . | III | II | . |

| Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr. | hl | . | . | . | . | I | . | V | V | III |

| Veronica incana L. | hl | . | . | III | . | I | I | V | V | III |

| Диагностические виды ассоциации Bupleuro multinervi – Helictotrichetum desertorum Makunina in Korolyuk et Makunina 2001 | ||||||||||

| Achillea asiatica Serg. | hl | . | . | . | II | . | . | . | . | V |

| Aconitum barbatum Pers. | hl | . | II | . | . | . | . | . | . | III |

| Galium boreale L. | hl | . | . | . | . | . | I | I | . | IV |

| Hieracium umbellatum L. | hl | . | . | . | . | . | . | . | II | III |

| Auganthus cortusoides (L.) Soják | hl | . | . | . | . | . | . | . | . | I |

| Sanguisorba officinalis L. | hl | . | . | . | . | . | . | II | III | V |

| Диагностические виды союза Aconito barbate – Poion transbaicalicae Korolyuk et Makunina 2001 | ||||||||||

| Artemisia laciniata Willd. | hl | . | . | . | . | . | II | V | V | V |

| Campanula glomerata L. | hl | . | . | . | . | . | . | V | III | V |

| Ruyschiana spicata Mill. | hl | . | . | . | . | I | . | I | II | . |

| Elymus gmelinii (Ledeb.) Tzvelev | hl | . | . | I | . | III | . | V | V | V |

| Filipendula stepposa Juz. | hl | . | . | . | I | . | . | III | . | II |

| Gentiana macrophylla Pall. | hl | . | . | . | . | . | . | I | I | . |

| Geranium pratense L. | hl | . | . | . | . | I | . | V | III | I |

| G. pseudosibiricum J. Mayer | hl | . | . | . | . | . | . | III | III | I |

| Avena pubescens Huds. | hl | . | . | . | II | . | . | V | V | V |

| Lathyrus altaicus Ledeb. | hl | . | . | . | . | . | . | I | I | . |

| Lupinaster pentaphyllus (Ser.) Spreng | hl | . | . | . | . | I | . | III | V | III |

| Primula macrocalyx Bunge | hl | . | . | . | . | . | . | I | I | . |

| Ranunculus polyanthemos L. | hl | . | . | . | . | I | . | III | II | III |

| Tragopogon melanantherus Klokov | hl | . | . | . | . | . | II | II | V | II |

| Veratrum nigrum L. | hl | . | . | . | . | . | . | . | II | . |

| Vicia unijuga A. Braun | hl | . | . | II | . | II | . | III | V | III |

| Диагностические виды порядка Stipetalia sibiricae Korolyuk et Makunina 2001 | ||||||||||

| Aconitum anthoroideum DC. | hl | . | . | . | . | . | . | III | IV | IV |

| Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. | hl | . | . | . | II | I | . | V | V | V |

| A. sericea Weber ex Stechm. | hl | III | I | . | I | . | . | V | V | V |

| Aster alpinus L. | hl | II | . | . | . | . | . | V | V | IV |

| Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt | s1 | . | . | . | . | . | I | II | I | IV |

| Gypsophila altissima L. | hl | . | . | . | . | I | . | II | V | III |

| Avena schelliana Hack. | hl | . | . | . | . | . | II | V | V | III |

| Potentilla chrysantha Trevir. | hl | . | . | . | . | . | . | II | I | . |

| Schizonepeta multifida (L.) Briq. | hl | . | . | IV | . | . | II | II | V | V |

| Thalictrum petaloideum L. | hl | . | . | . | II | II | . | V | IV | III |

| Veronica krylovii Schischk. | hl | . | . | . | . | I | . | IV | III | III |

Таблица 1 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

| Vicia nervata Sipliv. | hl | . | I | . | . | . | II | II | IV | V |

| Диагностические виды класса Festuco – Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl. 1947 | ||||||||||

| Anemonoides sylvestris (L.) Galasso, Banfi & Soldano | hl | . | . | . | . | . | . | I | III | I |

| Artemisia latifolia Ledeb. | hl | . | . | . | I | II | . | V | V | III |

| Astragalus danicus Retz. | hl | . | . | . | . | . | . | III | I | I |

| Campanula sibirica L. | hl | . | . | . | I | . | I | V | III | II |

| Dianthus versicolor Fisch. ex Link | hl | I | . | . | . | I | . | II | II | III |

| Fragaria viridis Weston | hl | . | . | . | . | II | . | I | II | I |

| Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. | hl | . | I | I | II | II | I | V | V | V |

| Medicago falcata L. | hl | . | . | . | . | . | . | III | I | I |

| Onobrychis arenaria (Kit.) DC | hl | . | . | . | . | . | . | II | III | II |

| Onosma simplicissima L. | hl | . | . | . | . | . | . | I | I | . |

| Oxytropis pilosa (L.) DC. | hl | . | . | . | . | . | . | . | II | . |

| Peucedanum morisonii Besser ex Spreng. | hl | . | . | . | . | . | . | II | I | . |

| Phleum phleoides (L.) H. Karst. | hl | . | . | . | . | I | I | V | V | V |

| Phlomoides tuberosa (L.) Moench | hl | . | . | I | I | . | . | III | V | II |

| Plantago urvillei Opiz | hl | . | . | . | . | . | . | II | I | . |

| Poa angustifolia L. | hl | . | . | . | . | I | I | V | V | IV |

| Polygala comosa Schkuhr. | hl | . | . | . | . | . | . | I | I | . |

| Salvia stepposa Des.-Shost. | hl | . | . | . | . | . | . | I | I | I |

| Scabiosa ochroleuca L. | hl | . | . | . | . | . | . | IV | III | IV |

| Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch | hl | . | . | . | . | . | . | II | I | . |

| Stipa capillata L. | hl | . | I | . | I | I | . | V | V | II |

| S. pennata L. | hl | . | . | . | . | . | . | II | I | . |

| Tephroseris integrifolia (L.) Holub | hl | . | . | . | I | II | . | IV | . | I |

| Achyrophorus maculatus (L.) Scop. | hl | . | . | I | . | . | . | II | . | . |

| Прочие виды | ||||||||||

| Androsace multiflora Lam. | hl | I | . | . | . | . | IV | . | . | . |

| Chamaerodos erecta (L.) Bunge | hl | . | I | . | IV | . | . | . | . | . |

| Astragalus adsurgens Pall. | hl | . | . | V | . | . | V | . | III | . |

| Potentilla tanacetifolia Willd. ex D.F.K. Schltdl. | hl | . | IV | II | IV | . | . | I | . | . |

| Lychnis sibirica L. | hl | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

| Silene amoena L. | hl | . | I | I | . | . | I | IV | . | . |

| Viola arenaria DC. | hl | . | . | . | . | . | . | . | . | I |

| Plantago depressa Willd. | hl | . | . | . | I | . | IV | . | . | . |

| Lappula stricta (Ledeb.) Gürke. | hl | . | I | . | . | . | . | . | . | . |

| Oxytropis oxyphylla (Pall.) DC. | hl | I | . | . | II | . | I | . | . | . |

| Dontostemon micranthus CA Mey | hl | . | . | III | . | . | I | . | . | . |

| Linaria debilis Kuprian. | hl | . | . | . | . | . | I | . | I | IV |

| Spiesia intermedia (Bunge) Kuntze | hl | . | . | . | . | . | . | . | IV | IV |

| Astragalus versicolor Pall. | hl | . | . | . | I | . | . | . | . | . |

| Oxytropis bracteata Basil. | hl | I | I | . | . | . | I | . | . | . |

| Rosa acicularis Lindl. | hl | . | . | . | . | . | . | IV | . | . |

| Bromopsis inermis (Leyss.) Holub | hl | . | . | . | I | I | . | . | IV | . |

| Draba nemorosa L. | hl | . | . | . | . | IV | . | . | . | . |

| Astragalus miklaschewskii Turcz. ex Bunge | hl | . | . | . | . | . | . | . | III | . |

| Scorzonera austriaca Willd. | hl | . | . | . | II | . | IV | . | . | . |

| Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. | hl | . | IV | IV | II | . | I | I | . | . |

| Androsace lactiflora Fisch. ex Willd. | hl | . | I | . | II | . | . | . | . | . |

| Linum perenne L. | hl | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

| Thalictrum minus L. | hl | . | III | . | IV | I | I | I | . | . |

| Iris biglumis Vahl | hl | IV | III | III | . | . | . | IV | IV | . |

| Galatella dahurica DC. | hl | . | . | . | . | . | . | . | IV | . |

| Leontopodium ochroleucum Beauverd | hl | . | . | . | I | I | . | . | . | . |

| Kochia prostrata (L.) Beck | hl | . | III | III | IV | III | . | . | . | . |

| Linaria acutiloba Fisch. ex Rchb. | hl | . | . | . | I | III | . | . | . | . |

| Astragalus melilotoides Pall. | hl | . | . | . | I | . | . | . | . | . |

| Scorzonera radiata Fisch. ex Ledeb. | hl | V | II | II | . | IV | I | I | . | . |

| Patrinia rupestris (Pall.) Dufr. | hl | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

Таблица 1 (продолжение)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

| Dianthus superbus L. | hl | . | . | . | . | IV | . | . | . | . |

| Delphinium grandiflorum L. | hl | . | IV | . | . | . | . | . | . | . |

| Convolvulus ammanii Desr. | hl | . | II | . | . | IV | . | . | . | . |

| Acrocentron scabiosa (L.) Á. Löve & D. Löve | hl | . | II | . | . | . | . | . | I | I |

| Panzeria lanata (L.) Bunge | hl | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

| Linum sibiricum DC. | hl | . | IV | . | I | . | . | . | . | . |

| Festuca ovina L. | hl | . | IV | . | I | . | . | IV | IV | . |

| Senecio ambraceus Turcz. ex DC. | hl | . | . | . | I | . | . | . | . | . |

| Stipa orientalis Trin. | hl | . | . | III | I | . | IV | . | . | . |

| Festuca lenensis Drobow | hl | . | IV | . | . | II | II | . | . | . |

| Cerastium arvense L. | hl | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

| Pulsatilla patens (L.) Mill. | hl | . | . | II | . | . | . | I | I | II |

| Scutellaria galericulata L. | hl | . | I | . | . | . | . | I | I | . |

| Sagina saginoides (L.) Karst. | hl | . | . | . | . | . | . | I | I | . |

| Poa stepposa (Krylov) Roshev. | hl | . | . | . | IV | IV | . | . | . | . |

| Vicia multicaulis Ledeb. | hl | . | . | IV | IV | . | . | . | . | . |

| Spiraea trilobata L. | hl | . | IV | . | . | . | . | . | . | . |

| Krascheninnikovia latens J.F. Gmel. | hl | IV | IV | . | . | . | . | . | . | . |

| Clausia aprica (Stephan) Korn.-Trotzky | hl | . | . | I | I | . | . | . | . | . |

| Tragopyrum compactum (Ledeb.) C. Presl | hl | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

| Noccaea cochleariformis (DC.) Á. Löve & D. Löve | hl | . | . | . | II | . | . | . | . | . |

| Taraxacum officinale F.H. Wigg. | hl | . | . | II | II | . | . | . | . | . |

| Adenophora stenanthina (Ledeb.) Kitag. | hl | . | . | . | . | IV | . | . | . | . |

| Nonea rossica Steven | hl | . | . | . | I | . | . | . | I | . |

| Jacobaea vulgaris Gaertn. | hl | . | . | . | . | . | IV | . | . | . |

| Plantago media L. | hl | . | . | . | . | . | II | . | . | . |

Примечание к таблице. Единично встреченные виды: Ephedra monosperma 1 (+), Dracocephalum peregrinum 3 (+), Euphorbia tshuiensis 3 (+), Eritrichium pectinatum 3 (+), Pedicularis sibirica 3 (+), Allium strictum 3 (+), Linaria altaica 3 (+), Hedysarum turczaninovii 3 (+), Sedum aizoon 4 (+), Oxytropis reverdattoi 4 (+), Euphorbia alpina 4 (+), Euphrasia stricta 4 (+), Astragalus ionae 4 (+), Phlox sibirica 4 (+), Astragalus austriacus 4 (+), Vincetoxicum sibiricum 4 (+), Sedum hybridum 5 (+), Silene nutans 5 (+), Bromopsis pumpelliana 6 (+), Veronica spicata 6 (+), Axyris hybrida 6 (+), Oxytropis campanulate 6 (+), Androsace maxima 6 (+), Achnatherum splendens 6 (+), Serratula marginata 6 (+), Viola dissecta 6 (+), Thesium refractum 6 (+), Carum carvi (+), Oxytropis muricata 6 (+), Lithospermum officinale 6 (+), Glycyrrhiza uralensis 6 (+), Leontopodium leontopodioides 6 (+), Dracocephalum nutans 8 (+), Calamagrostis epigeios 8 (+), Linaria vulgaris 8 (+), Myosotis imitate 8 (+), Galatella biflora 8 (+), Silene wolgensis 8 (+), Potentilla flagellaris 8 (+) , Potentilla argentea 8 (+), Valeriana rossica 8 (+), Inula salicina 8 (+), Viola hirta 8 (+), Adenophora lamarckii 8 (+), Geum aleppicum 8 (+), Tulipa uniflora 8 (+). Обозначения столбцов, номера синтаксонов: 1 – Dryado oxyodontae – Festucetum valesiacae Larionov et al. 2015; 2 – Androsaco dasyphyllae – Caricetum pediformis Korolyuk et Makunina 1998; 3 – Achnathero sibirici – Stipetum krylovii Ermakov et al. 2012; 4 – Elytrigio geniculatae – Stipetum orientalis Makunina in Korolyuk et Makunina 2009; 5 – Artemisio frigidae – Stipetum krylovii artemisietosum scopariae Korolyuk et Makunina 2009; 6 – Artemisio frigidae – Stipetum krylovii Korolyuk et Makunina 2009; 7 – Artemisio glaucae – Caricetum pediformis iridetosum ruthenicae Makunina 2006; 8 –- Artemisio glaucae – Caricetum pediformis Makunina 2006; 9 – Bupleuro multinervi – Helictotrichetum desertorum Makunina in Korolyuk et Makunina 2001.

Ассоциация Artemisio frigidae – Stipetum krylovii Korolyuk et Makunina 2009

Диагностические виды: Agropyron cristatum (L.) Gaertn., Artemisia frigida Willd., Caragana pygmaea (L.) DC, Carex duriuscula C.A. Mey, Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng, Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr., Iris humilis Georgi, Poa attenuata Trin., Potentilla acaulis L., P. bifurca L., Stipa krylovii Roshev.

Ассоциация объединяет мелкодерновинные настоящие степи. Они представляют фоновый поясно-зональный тип сообществ настоящих степей, где они покрывают выровненные участки склонов, днища котловин (Ларионов, 2014).

Травостой этих степей создают степные мелкодерновинные злаки и разнотравье: Festuca valesiaca Gaudin, Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult., Poa botryoides (Trin. ex Griseb.) Kom., Artemisia frigida Willd., Potentilla acaulis L., Carex duriuscula C.A. Mey, Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr., Agropyron cristatum (L.) Gaertn., Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng, Stipa krylovii Roshev.

Флористическая насыщенность составляет до 40 видов на 100 м2. Всего обнаружено 78 видов. Проективное покрытие составляет до 80 %.

Субассоциация Artemisio frigidae – Stipetum krylovii artemisietosum scopariae Korolyuk et Makunina 2009

Диагностические виды: Artemisia scoparia Waldst. & Kit., Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng, Iris humilis Georgi, Agropiron cristatum (L.) Gaertn.

Представляет поясно-зональный тип степных сообществ.

Высота сообществ небольшая, в среднем до 50–60 см. Основа травостоя сконцентрирована в нижнем подъярусе и представлена видами Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng, Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult., Carex duriuscula C.A. Mey, Artemisia frigida Willd., Artemisia scoparia Waldst. & Kit., Iris humilis Georgi.

Флористическая насыщенность составляет 39 на 100 м2. Всего обнаружен 91 вид. Проективное составляет 60–80 %.

Ассоциация Elytrigio geniculatae – Stipetum orientalis Makunina in Korolyuk et Makunina 2009.

Диагностические виды: Ptilotrichum elongatum (DC.) C.A. Mey., A. obovatum C.A. Mey., Dracocephalum discolor Bunge, Eritrichium jenisseense Turcz. ex A. DC., Gypsophila patrinii Ser., Kitagawia baicalensis (I. Redowsky ex Willd.) Pimenov, Polygala tenuifolia Willd., Potentilla sericea L., Silene tenuis Willd., Origanum serpyllum (L.) Kuntze, Youngia tenuifolia (Willd.) Babc. & Stebbins.

Сухие петрофитные степи, занимающие каменистые склоны южных экспозиций в наиболее сухих частях Минусинских котловин. Ассоциация приурочена к крутым каменистым южным склонам сопочных массивов или гривам горных хребтов в северо-западной части Южно-Минусинской котловин (Ларионов, 2014).

В верхнем подъярусе преобладают Stipa orientalis Trin. и Pseudoroegneria geniculata (Trin.) Á. Löve. Нижний подъярус сложен в основном побегами Artemisia frigida Willd. и Potentilla acaulis. Велика роль полукустарничков Kochia prostrata (L.) Beck и Sibbaldianthe adpressa (Bunge) Juz. Для ассоциации характерно преобладание петрофитов Pseudoroegneria geniculata (Trin.) Á. Löve, Odontarrhena obovata C.A. Mey., Youngia tenuifolia (Willd.) Babc. & Stebbins, Stipa orientalis Trin.

Флористическая насыщенность составляет 21–36 видов на 100 м2. Всего обнаружено 60 видов. Проективное покрытие разреженное, составляет 40 %.

Ассоциация Achnathero sibirici – Stipetum krylovii Ermakov et al. 2012 (Syn. Thalictro foetidi–Festucetum valesiacae Makunina 2006)

Диагностические виды: Achnatherum sibiricum (L.) Keng ex Tzvelev, Allium clathratum Ledeb., A. ramosum L., Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng, Elytrigia lolioides (Kar. & Kir.) Nevski, Ciminalis squarrosa (Ledeb.) Zuev., Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr., Scutellaria scordiifolia Fisch. ex Schrank, Thermopsis lanceolata R. Br.

Представляет луговые степи, описанные из южной части Минусинской котловины (Ermakov et al., 2014).

Сообщества преобладают на пологих (крутизна 1–10°) склонах северной, западной и восточной экспозиций, а также на выровненных и слабо волнистых местоположениях. Они характеризуются средней высотой в 40 см. Травостой сложен побегами Achnatherum sibiricum (L.) Keng ex Tzvelev, Artemisia commutate Besser, Festuca valesiaca Gaudin и луговостепным разнотравьем Allium odorum (L.) Moench., Bupleurum multinerve DC., Elytrigia lolioides (Kar. & Kir.) Nevski, а также Carex pediformis C.A. Mey., Sibbaldianthe bifurca (L.) Kurtto & T.Erikss, Veronica incana L.

Флористическая насыщенность составляет 28–36 видов на 100 м2. Всего обнаружено 92 вида. Проективное покрытие варьирует от 60 до 70 %.

Ассоциация Androsaco dasyphyllae – Caricetum pediformis Korolyuk et Makunina 1998. (Syn. Youngio tenuifoliae – Agropyrietum cristati Makunina 2006)

Диагностические виды: Patrinia sibirica (L.) Juss., Silene tuvinica Sobolevsk., Festuca sibirica Hack. ex Boiss., Ptilotrichum elongatum (DC.) C.A. Mey., Veronica pinnata L., Androsace dasyphylla Bunge, Gypsophila patrinii Ser., Allium vodopjanovae N. Friesen, Arctogeron gramineum (L.) DC.

Отмечается на каменистых склонах южной экспозиции. Уклон сильный – до 40º. Состоит из мелкодерновинных злаков Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng, Festuca sibirica Hack. ex Boiss, Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. и Poa botryoides (Trin. ex Griseb.) Kom. Также преобладает петрофитное разнотравье Potentilla sericea L., Youngia tenuifolia (Willd.) Babc. & Stebbins, Odontarrhena obovata C.A. Mey., Silene tenuis Willd., Eritrichium jenisseense Turcz. ex A. DC, Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey. Характерными видами являются Allium stellerianum Willd., Gypsophila patrinii Ser., Kobresia filifolia (Turcz.) C.B. Clarke.

Флористическая насыщенность составляет 38 видов на 100 м2. Всего – 92 вида. Проективное покрытие обычно не превышает 50 %, на более равнинных участках – до 70 %.

Ассоциация Dryado oxyodontae – Festucetum valesiacae Larionov et al. 2015

Диагностические виды: Dryas oxyodonta Juz., Pulsatilla ambigua (Maxim.) Pavlov, Saussurea schanginiana (Wydler) Fisch. ex Serg., Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori, Oxytropis bracteate Basil., Pedicularis lasiostachys Bunge.

Небольшая группа степей с реликтовыми и высокогорными видами, распространенная небольшими участками в степном поясе низкогорий Абаканского хребта и восточного макросклона Кузнецкого Алатау (Ершова, Маскаев, 1999)

Доминируют Dryas oxyodonta Juz., Festuca valesiaca Gaudin, Kobresia filifolia (Turcz.) C. B. Clarke. Также отмечаются луговостепные Carex pediformis C. A. Mey., Aster alpinus L., Potentilla sericea L., Scorzonera radiata Fisch. ex Ledeb., Gentiana decumbents L. f. Отмечены петрофиты Odontarrhena obovata C. A. Mey., Gypsophila patrinii Ser., Patrinia sibirica (L.) Juss. Характерной чертой ассоциации является высокая встречаемость альпийских видов Dryas oxyodonta Juz., Minuartia gerardii (Willd.) Fritsch, Patrinia sibirica (L.) Juss., Pedicularis lasiostachys Bunge, Saussurea schanginiana (Wydler) Fisch. ex Serg.

Флористическая насыщенность составляет до 32 видов на 100 м2. Всего обнаружено 46 видов. Проективное покрытие обычно составляет не более 50 %.

Ассоциация Artemisio glaucae – Caricetum pediformis Makunina 2006

Диагностические виды: Artemisia glauca Pall. ex Willd., Carex pediformis C.A. Mey., Galatella angustissima (Tausch) Novopokr., Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski, Heteropappus altaicus (Willd.) Novopokr., Iris ruthenica Ker Gawl, Sibbaldianthe bifurca (L.) Kurtto & T.Erikss, P. longifolia, Schizonepeta multifida (L.) Briq., Veronica incana L.

Ассоциация центрального типа, на территории Южно-Минусинской котловины распространена повсеместно, западной границей ареала является р. Кия. Объединяет преимущественно крупнодерновинные степи, представляющие фоновый поясо-зональный элемент северных котловин. В степном поясе Южно-Минусинской котловины сообщества приурочены к северным склонам и ложбинам, не образуя крупных массивов (Королюк, 2022).

В верхнем ярусе подъярусе доминируют Stipa capillata L., Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski, Artemisia glauca Pall. ex Willd., Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Phleum phleoides (L.) H. Karst. В нижнем подъярусе высотой до 20 см доминирует Carex pediformis C. A. Mey.

Флористическая насыщенность составляет до 45 видов на 100 м2. Всего обнаружено 114 видов. Проективное покрытие обычно составляет 80 %.

Субассоциация Artemisio glaucae – Caricetum pediformis iridetosum ruthenicae Makunina 2006

Диагностические виды: Artemisia tanacetifolia L., Iris ruthenica Ker Gawl, Aster alpinus L., Bupleurum multinerve DC.

Субассоциация объединяет обедненные луговые степи в условиях степного пояса Минусинских котловин. Встречаются по склонам северной экспозиции небольшими разреженными участками с явно различимыми следами вытаптывания скотом.

Доминируют генеративные побеги злаков – Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski, Stipa capillata L., Carex pediformis C.A. Mey. Травостой степей сложен преимущественно дерновинными злаками Stipa capillata L., Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. Немногочисленное разнотравье представлено луговостепными видами Campanula sibirica L., Medicago falcata L., Phlomoides tuberosa (L.) Moench. Значительную роль играют степные ксерофиты Stipa capillata L., Artemisia glauca Pall. ex Willd., Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.

Флористическая насыщенность составляет до 42 видов на 100 м2. Всего обнаружено 117 видов. Проективное покрытие обычно не превышает 60 %.

Ассоциация Bupleuro multinervi – Helictotrichetum desertorum Makunina in Korolyuk et Makunina 2001

Диагностические виды: Achillea asiatica Serg., Aconitum barbatum Pers., Carex pediformis C.A. Mey., Galium boreale L., Gentiana macrophylla Pall., Hieracium umbellatum L., Iris ruthenica Ker Gawl, Auganthus cortusoides (L.) Soják, Sanguisorba officinalis L.

Представляет поясно-зональный тип луговых степей лесостепного пояса Минусинских котловин. Также встречается в Красноярской и Канской островных лесостепях (Makunina, 2006).

До 10 % общего проективного покрытия занимает Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt.

Доминируют Achillea asiatica Serg., Galium boreale L., Sanguisorba officinalis L., часто встречается Aconitum barbatum Pers. Также встречаются Festuca valesiaca Gaudin, Fragaria viridis Weston, Avena schelliana Hack., Iris ruthenica Ker Gawl, Phleum phleoides (L.) H. Karst., Poa angustifolia L. В составе разнотравья преобладают ксеромезофиты Aconitum barbatum Pers., Fragaria viridis Weston, Iris ruthenica Ker Gawl, Phlomoides tuberosa (L.) Moench, Pulsatilla patens (L.) Mill. Реже встречаются мезоксерофиты Gypsophila altissima L. и Onobrychis arenaria (Kit.) DC.

Видовая насыщенность составляет 44 вида на 100 м2. Всего обнаружено 82 вида. Проективное покрытие составляет не более 60 %.

На высшем уровне классификационной системы петрофитно-степная растительность сопочного массива Саксары относится к двум классам: Cleistogenetea squarrosae и Festuco – Brometea. О принадлежности к классу центральноазиатских степей Cleistogenetea squarrosae свидетельствует абсолютное преобладание и высокое постоянство диагностических видов, таких как Agropyron cristatum (L.) Gaertn., Allium anisopodium Ledeb., Bupleurum bicaule Helm, Carex duriuscula C.A. Mey, Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng, Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult., Poa botryoides (Trin. ex Griseb.) Kom., Potentilla acaulis L., P. sericea L. и Stipa krylovii Roshev. Эти сообщества, благодаря региональным мезоклиматическим условиям центральной части Минусинской котловины – высокой степени аридности и континентальности климата, формируют здесь «островную» часть ареала, оторванную от их основного распространения в Туве, юго-восточном Алтае, Монголии, Забайкалье и Якутии.

К классу Festuco – Brometea относятся ксеротермные и гемиксеротермные степи западной Палеарктики. Диагностическую комбинацию в районе исследования составляют Artemisia latifolia Ledeb., A. sericea Weber ex Stechm., Astragalus danicus Retz., Fragaria viridis Weston, Medicago falcata L., Onobrychis arenaria (Kit.) DC, Phleum phleoides (L.) H. Karst., Phlomoides tuberosa (L.) Moench, Plantago urvillei Opiz, Poa angustifolia L., Polygala comosa Schkuhr., Potentilla argentea L., P. humifusa Willd. ex D.F.K. Schltdl., Scabiosa ochroleuca L., Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch, Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv., S. pennata L., S. zalesskii (P.A. Smirn.) Tzvelev и Tephroseris integrifolia (L.) Holub. На территории Южно-Минусинской котловины привязаны к более гумидным частям лесостепного пояса со средним количеством осадков 400 мм в год.

Продромус

Класс Cleistogenetea squarrosae Mirkin et al. ex Korotkov et al. 1991

Порядок Stipetalia krylovii Kononov et al. 1985

Союз Stipion krylovii Kononov et al. 1985

Ассоциация Artemisio frigidae – Stipetum krylovii Korolyuk et Makunina 2009

Субассоциация Artemisio frigidae – Stipetum krylovii artemisietosum scopariae Korolyuk et Makunina 2009

Союз Thymion gobici Mirkin et al. ex Hilbig 2000

Ассоциация Elytrigio geniculatae – Stipetum orientalis Makunina in Korolyuk et Makunina 2009

Порядок Helictotrichetalia schelliani Hilbig 2000

Союз Festuco valesiacae – Caricion pediformis Ermakov et al. 2012

Ассоциация Achnathero sibirici – Stipetum krylovii Ermakov et al. 2012

Союз Eritrichio pectinate – Selaginellion sanguinolentae Ermakov et al. 2006

Ассоциация Androsaco dasyphyllae – Caricetum pediformis Korolyuk et Makunina 1998

Ассоциация Dryado oxyodontae – Festucetum valesiacae Larionov et al. 2015

Класс Festuco – Brometea Br.-Bl. et R. Tx. in Br.-Bl. 1947

Порядок Stipetalia sibiricae Korolyuk et Makunina 2001

Союз Aconito barbate – Poion transbaicalicae Korolyuk et Makunina 2001

Ассоциация Bupleuro multinervi – Helictotrichetum desertorum Makunina in Korolyuk et Makunina 2001

Союз Veronico incanae – Helictotrichion desertorum Korolyuk et Makunina in Korolyuk 2007

Ассоциация Artemisio glaucae – Caricetum pediformis Makunina 2006

Субассоциация Artemisio glaucae – Caricetum pediformis iridetosum ruthenicae Makunina 2006

Ординационная модель связей растительности с ведущими экологическими факторами

В результате проведенной DCA-ординации всех 80 геоботанических описаний получена диаграмма, на которой представлено распределение геоботанических описаний и единиц степной растительности вдоль ведущих осей 1 и 2, представляющих градиенты ведущих экологических факторов. Результаты представлены на рисунке 1.

Ось 1 продемонстрировала замещение синтаксонов от ксерофитных степей центрально-азиатского типа – класс Cleistogenetea squarrosae (крайне левое положение, синтаксоны 1, 4) последовательно через синтаксоны 3, 2 до наиболее влажных луговых степей евросибирского типа – класс Festuco – Brometea (крайне правое положение, синтаксоны 7, 8, 9). Поэтому она была проинтерпретирована как градиент фактора влажности местообитаний – от наименьшей к наибольшему. Центральную часть градиента как по оси 1, так и по оси 2, занимают синтаксоны 3, 7, 8, представляющие собой поясно-зональный тип луговых степей. Крайнее нижнее положение по оси 2 занимают синтаксон 1, представляющий собой сухие петрофитные степи, занимающие каменистые склоны южных экспозиций в наиболее сухих частях Минусинских котловин (Ларионов, 2014). Переходное положение занимают синтаксоны 3, 7 и 8, которые, как правило, присутствует на пологих склонах и выровненных местоположениях. Крайнее верхнее положение по оси 2 заняли сообщества синтаксонов 5 и 6, для которых характерно распространение в местообитаниях с хорошо развитыми почвами. Их последовательное замещение позволяет интерпретировать ось 2 как градиент петрофитности (каменистости) местообитаний.

Таким образом, в результате выполненной ординации выявлены экологические ряды степной растительности по фактору увлажнения, а также параллельные ряды петрофитности местообитаний в пределах крупных экологических и синтаксономических единиц ранга классов растительности.

Схема растительности массива Саксары в масштабе 1:300000

В результате проведенного полуавтоматического дешифрирования спектрозональных космических снимков среднего разрешения Landsat-8 и анализа распространения синтаксонов в связи с формами рельефа создана картографическая модель пространственной организации разнообразия степной растительности участка и получено генерализованное синтезированное изображение (рисунок 2) и составлена легенда к нему (табл. 2). Стоит отметить, что ассоциация Dryado oxyodontae – Festucetum valesiacae Larionov et al. 2015 представлена незначительно (2 описания) поэтому в легенду генерализованной картографической схемы она не вошла.

Рис. 1. Результаты DCA-ординации растительности сопочного массива Саксары

Обозначения синтаксонов: 1 – Dryado oxyodontae – Festucetum valesiacae Larionov et al. 2015, 2 — Androsaco dasyphyllae – Caricetum pediformis Korolyuk et Makunina 1998, 3 – Achnathero sibirici – Stipetum krylovii Ermakov et al. 2012, 4 – Elytrigio geniculatae – Stipetum orientalis Makunina in Korolyuk et Makunina 2009, 5 – Artemisio frigidae – Stipetum krylovii artemisietosum scopariae Korolyuk et Makunina 2009, 6 – Artemisio frigidae – Stipetum krylovii Korolyuk et Makunina 2009, 7 – Artemisio glaucae – Caricetum pediformis. iridetosum ruthenicae Makunina 2006, 8 – Artemisio glaucae – Caricetum pediformis Makunina 2006, 9 – Bupleuro multinervi – Helictotrichetum desertorum Makunina in Korolyuk et Makunina 2001.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инвентаризация фитоценотического разнообразия сопочного массива Саксары, результатом которой стала база данных на основе пакета Turboveg, состоящая из 80 геоботанических описаний степной растительности, позволила создать ординационную модель связей растительности с ведущими экологическими факторами в программе DECORANA. Создана оригинальная картографическая модель растительности сопочного массива в масштабе 1:300000 и легенда к ней в программном пакете QGis – 3.22.5. Модель отражает дифференциацию пространственных единиц растительности, обусловленную тремя основными эколого-топографическими факторами – высотой над уровнем моря, экспозицией склона и петрографическим составом субстрата. В основу легенды картографической модели положены выделенные при классификации единицы растительности ранга ассоциации и субассоциации. Проведенный ординационный анализ выявил закономерности экологической дифференциации степных сообществ по градиентам ведущих факторов каменистости субстрата и влагообеспеченности, определил их связи с элементами микрорельефа.

Рис. 2. Результаты классификации растительности по методу K-means (Landsat – 8), 08.07.2024

Таблица 2

Классы района исследования по методу K-means по данным Landsat-8

| Номер класса | Название единиц растительности/характеристика поверхности |

| 1 | Преимущественно сочетание луговых степей Achnathero sibirici – Stipetum krylovii Ermakov et al. 2012 с отдельными кустами Caragana pygmaea и Artemisio glaucae – Caricetum pediformis Makunina 2006 по пологим склонам всех экспозиций |

| 2 | Преимущественно сочетание разреженных петрофитных степей Bupleuro multinervi-Helictotrichetum desertorum Makunina in Korolyuk et Makunina 2001 и Artemisio glaucae – Caricetum pediformis iridetosum ruthenicae Makunina 2006 на щебнистых пологих склонах |

| 3 | Преимущественно сочетания петрофитных степей восточносибирско-центральноазиатского типа Androsaco dasyphyllae – Caricetum pediformis Korolyuk et Makunina 1998 и Elytrigio geniculatae – Stipetum orientalis Makunina in Korolyuk et Makunina 2009 на крутых каменистых склонах с уклоном до 50 ° с и выходами дресвы до 80 % |

| 4 | Преимущественно сочетания луговых восточносибирско-центральноазиатского типа степей Artemisio frigidae – Stipetum krylovii Korolyuk et Makunina 2009 с включениями Artemisio frigidae – Stipetum krylovii artemisietosum scopariae Korolyuk et Makunina 2009 на подгорном массиве |

Использование данных дистанционного зондирования Земли дало возможность отразить сложную гетерогенную структуру горностепного пояса исследуемого участка на уровне фитоценозов и максимально раскрыть ландшафтные позиции каждого из них. Созданная картографическая модель в детальном крупном масштабе выступает достоверной основой мониторинга состояния редких растительных сообществ, а также оценки динамических трендов в растительном покрове с высоким фитоценотическим разнообразием и сложноорганизованной комплексной структурой.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда по проекту № 22-17-20012, https://rscf.ru/project/22-17-20012/ с равной финансовой поддержкой правительства Республики Хакасия.

- Ершова Э. А., Маскаев Ю. М. Типчаково-дриадовые тундростепи (Festuca pseudovina + Dryas oxyodonta) [Электронный ресурс]. – Электронный атлас «Биоразнообразие животного и растительного мира Сибири». – Новосибирск: Наука, 1999. – Режим доступа: http://www.sbras.nsc.ru/win/elbib/bio/green/26.html (просмотрено 15.06.2024).

- Конспект флоры Азиатской России: Сосудистые растения / [Ред. К. С. Байков]. – Новосибирск: Наука. 2005. – 362 с.

- Королюк, А. Ю. Степи Назаровско-Минусинской межгорной впадины: синтаксономическая ревизия // Растительный мир Азиатской России. – 2022. – № 3. – С. 171–190.

- Куминова А. В., Маскаев Ю. М. Геоботаническое районирование // Растительный покров Хакасии / [Под ред. А. В. Куминовой]. – Новосибирск: Наука, 1976. – С. 390–368.

- Ларионов А. В. Разнообразие степной растительности на градиенте континентальности климата в Хакасии: дисс. … канд. биол. наук: спец. 03.02.01 Ботаника. – Новосибирск: Центральный сибирский ботанический сад СО РАН Новосибирск, 2014. – 246 с.

- Макунина, Н. И. Степные сообщества сопочного массива Саксары (Хакасия) // Вестник Томского государственного университета. Биология. – 2013. – № 2 (22). – С. 84–100.

- Миркин, Б. М., Наумова Л. Г. Современное состояние основных концепций науки о растительности. – Уфа: АНРБ, Гилем, 2012. – 488 с.

- Плантариум: открытый онлайн атлас-определитель растений и лишайников России и сопредельных стран [Электронный ресурс]. – URL: https://www.plantarium.ru/ (дата обращения 14.12.2024).

- Полевая геоботаника. Методическое руководство. Т. 3 / [Ред. Е. М. Лавренко]. – Новосибирск: Издательство Академии Наук СССР, 1964. – 530 с.

- Шихов А. Н., Герасимов А. П., Пономарчук А. И., Перминова Е. С. Тематическое дешифрирование и интерпретация космических снимков среднего и высокого пространственного разрешения. – Пермь: ПГНИУ, 2020. – 191 с.

- Czerepanov S. K. Vascular plants of Russia and adjacent states (the former USSR) // University Press, Cambridge. – 1995. – P. 97–287.

- Ermakov N., Larionov A., Polyakova M., Pestunov I., Didukh Ya. Diversity and spatial structure of cryophytic steppe of the Minusinskaya basin in Southern Siberia (Russia) // Tuexenia. – 2014. – Vol. 34. – P. 431–446.

- Hennekens, S. M. TURBO(VEG). Software package for input, processing, and presentation of phytosociological data: User’s guide // University of Lancaster. – 1996. – 59 p.

- Hill, M. O. DECORAN TWINSPAN, for ordination and classification of multivariate species data: a new edition, together with supporting programs, in FORTRAN 77 // Huntington: Inst. of Terrestrial Ecology. – 1979. – 58 p.

- Westhoff, V. The Braun – Blanquet approach // Handbook of Vegetation Science. – 1973. – Vol. 5. – P. 617–726.