ЗАПАСЫ УГЛЕРОДА В ПОЧВЕ БЕРЕЗОВО-ЕЛОВОГО МОЛОДНЯКА СРЕДНЕЙ ТАЙГИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

CARBON RESERVES IN THE SOIL OF YOUNG BIRCH-SPRUCE FORESTS IN THE MIDDLE TAIGA OF THE KOMI REPUBLIC

JOURNAL: «EKOSISTEMY», Issue 40, 2024

Publication text (PDF): Download

UDK: 631.423; 630*114.351

AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION

AUTHORS:

Pristova T. A.

Institute of Biology of the Komi Scientific Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Syktyvkar, Russia

TYPE: Article

DOI: https://doi.org/10.29039/2413-1733-2024-40-76-83

PAGES: from 76 to 83

STATUS: Published

LANGUAGE: Russian

KEYWORDS: taiga, post-harvest forests, forest litter, carbon accumulation in the soil.

ABSTRACT (ENGLISH):

An assessment of carbon reserves was conducted in a meter-thick layer of peaty-podzolic-gleyic soil of 12-year-old young birch-spruce forests, growing at the site of a felled bilberry-long-moss spruce forest. The ground cover of the studied young forests varied depending on the technological elements of felling: shrubs and grasses predominated on apiary plots, whereas sphagnum and hair moss were more prevalent on skidding plots, due to excessive moisture. It was found that the concentration of total carbon in the soil decreased sharply down the soil profile from 39 % in the upper litter layer to 0.2–0.5 % in the mineral soil layer at a depth of 30–100 cm. It was revealed that in addition to carbon concentration, carbon reserves were determined by the density of the soil horizon. In the mineral soil layer, the density changed insignificantly, ranging from 0.9 to 1.2 g/cm3, the litter was characterized by a lower density due to a looser structure (0.14–0.21 g/cm3). Calculations indicated that carbon reserves in the upper meter of soil amounted to 72.80±12.27 tC/ha, with 86 % of the total carbon concentrated in the mineral layer and 14% in the litter. The findings demonstrated that a significant portion of soil carbon (68%) accumulated in the uppermost root zone (0-30 cm), while in the rooting layer (0-50 cm), it constituted 73% of the total soil carbon reserves within the one-meter soil profile. In general, the carbon reserves in the lower soil layer (50–100 cm) were twice as low as in the upper (7–50 cm). The peculiarity of carbon distribution in the studied object is manifested in the relatively high content and reserves of carbon in the eluvial humus horizon.

ВВЕДЕНИЕ

Аккумуляция углерода в почве является важной экосистемной функцией. Почвы являются основным резервуаром углерода в биосфере (Подвезенная, Рыжова, 2010). На запасы углерода в почве оказывают влияние помимо абиотических и биотических факторов – антропогенные (Кузнецова, 2021). Деятельность человека, влияющая на эти процессы, может привести к потере углерода или, наоборот, к его накоплению. Углерод, выбрасываемый в атмосферу в результате сокращения лесов, включает в себя углерод, выделяемый при разложении надземной фитомассы и в результате разложения почвенного органического вещества (ПОВ). Разложение ПОВ происходит из-за активности сообщества микробных деструкторов при одновременном отсутствии поступления углерода в результате роста лесной растительности, а также из-за повышенных температур почвы в результате ее перегрева после рубки леса. Углерод в почве может быть органическим или неорганическим. Последний состоит из элементарных углеродных и карбонатных материалов. Основными пулами углерода в почвах лесных экосистем являются: дебрис (пополняется за счет отпада), пул углерода подстилки (за счет надземного опада), пул углерода лабильного гумуса (за счет гетеротрофной деструкциии пула дебриса и подстилки), пул углерода стабильного гумуса почвы (за счет минерализации лабильного гумуса и частичного перехода в стабильный гумус) (Кудеяров и др., 2007). Таким образом, основным источником органического углерода почвы является растительность. Особое внимание в формирование почвенного углерода лесных экосистем уделяется корням (Кузнецова, 2021). Существует мнение, что источником большей части органического вещества почвы, особенно с увеличением глубины являются корни (Rasse et al., 2005).

На территории России к настоящему времени проведены оценки запасов углерода в почвах лесного фонда (Честных и др., 1999), созданы цифровые карты, однако, почвы бореальных лесов в отношении концентрации углерода обладают высокой пространственной изменчивостью (Подвезенная, Рыжова, 2010). В настоящее время, несмотря на большое количество публикаций, в которых приводятся данные по запасам углерода в почвах, для лесных экосистем на территории РФ этот вопрос до конца не изучен (Кулагина и др., 2023). В связи с этим в последнее время большое значение уделяется региональным данным по аккумуляции углерода, которые требуют проведения локальных исследований (Наквасина, Шумилова, 2021). Также есть определенная проблема, связанная с использованием различных методик по расчету запасов углерода, кроме натурных – по справочным данным и почвенным картам, при этом данные, полученные разными методами, могут различаться в 2–3 раза (Кулагина и др. 2023).

В Республике Коми запасы углерода в метровом слое почвы хорошо изучены в хвойных (Пастухов, Каверин, 2013; Бобкова и др., 2014; Осипов, 2017; Дымов, 2020; Бобкова, Кузнецов, 2022), смешанных средневозрастных и спелых лиственно-хвойных и хвойно-лиственных лесах (Пастухов, Каверин, 2013; Бобкова и др., 2014; Дымов, 2020). Для среднетаежных лиственных молодняков Коми определены запасы углерода в подстилках (Дымов, 2020; Пристова, 2023), однако, данные по его запасам в метровом слое почвы для послерубочных березово-еловых насаждений в нашем регионе единичны (Osipov et al., 2021).

Цель работы – оценить запасы углерода в метровом слое торфянисто-подзолисто-глееватой почвы березово-елового молодняка, формирующемся на еловой вырубке.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проводились в Княжпогостском районе Республики Коми, в окрестностях д. Кылтово (62°19′ с. ш. 50°55′ в. д.). Объект – березово-еловый молодняк, расположенный на территории кв. 51 Кылтовского участкового лесничества ГУ РК «Железнодорожное лесничество», относится к эксплуатационным лесам. Ежегодно на территории Железнодорожного лесничества размер естественного лесовосстановления составляет 74,1 % от общего количества земель, нуждающихся в лесовосстановительных мероприятиях, искусственное лесовосстановление – 3,9 %, комбинированное – 22 %. Естественное лесовозобновление, в большинстве случаев приводит к формированию лиственных насаждений. По состоянию на 2008 год площадь, занятая лиственными породами (преимущественно березой), составляет 29,3 % от общей лесопокрытой площади Железнодорожного лесничества (Лесохозяйственный…, 2008).

Состав древостоя 12-летнего березово-елового молодняка разнотравного – 8Б2Е ед. С ед. Ос (рис. 1). Возраст березы на момент проведения таксационных измерений составлял в среднем 12 лет, ивы – 10 лет, ели – от 5 до 45 лет. Во время рубки оставлена ель разного возраста от 8 до 30 лет. До рубки на месте исследуемого насаждения произрастал 150–190-летний ельник чернично-долгомошный, с составом древостоя 8Е2Б, подроста – 10Е (по данным Кылтовского участкового лесничество ГУ РК «Железнодорожное лесничество»).

Древесный ярус березово-елового молодняка сложный и представлен доминирующими Betula pendula Roth., B. pubescens Ehrh., Picea obovata Ledeb., Salix sp. и Sorbus aucuparia L., а также немногочисленными – Populus tremula L., Pinus sylvestris L., Abies sibirica Ledeb. Подлесок малоразвит и состоит из Rosa acicularis Lindl., в основном высотой до 0,5 м, и единичных экземпляров Lonicera pallasii L. от 0,6 до 1 м высотой. В подросте доминирует Picea obovata Ledeb. разной высоты. Напочвенный покров березово-елового молодняка отличается высокой мозаичностью и насчитывает 28 видов. Общее проективное покрытие (ОПП) – 100 %, в том числе трав – 30 %, кустарничков – 5 %, мхов – 65 %. Среди кустарничков доминируют: Vaccinium myrtilus L. и V. vitis-idaea L., среди трав – Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv., Juncus filiformis L., среди мхов: Polytrichum commune Hedw., Sphagnum sp., Hylocomium splendens (Hedw.) Bruch et al. Напочвенный покров на месте различных технологических элементов рубки, значительно отличается.

Рис. 1. Березово-еловый молодняк (а) и почвенный разрез (b)

На месте трелевочных волоков в молодняке развивается моховой покров, преимущественно из Sphagnum sp. и Polytrichum commune (проективное покрытие 80 %). Пасечные участки, напротив, отличаются менее развитым моховым покровом с преобладанием трав и кустарничков с проективным покрытием до 70 %.

В исследуемом березово-еловом молодняке заложены три круговые пробные площади размером 300 м2 каждая, на которых проведены таксационные измерения и геоботаническое описание. Закладка почвенного разреза для описания и отбора почвенных образцов на химический анализ и объемный вес проведена по общепринятым методам изучения почв (рис. 1) (Теория…, 2006). На каждой из трех круговых пробных площадей дополнительно с помощью бура до глубины 1 м отбирали образцы почв на определение концентрации углерода и плотности почвы. При отборе образцов учитывались технологические элементы проведенной рубки (трелевочные и пасечные участки). Согласно современной классификации, почва торфянисто-подзолисто глееватая (Шишов и др., 2004). Объемный вес почвы определен методом режущего кольца (ГОСТ 5180-2015). Плотность почвы (г/см3) определена по формуле:

ρ= (m1-m0)/V

где: м0 – масса кольца; m1 – масса почвы с кольцом; V – внутренний объем кольца.

Определение плотности почвы и концентрации углерода проведено в 5-кратной повторности. Химический анализ почв проведен по стандартной методике (Теория…, 2006). Содержание углерода в почве (С) рассчитывали на толщину 0-100 см, с использованием показателя плотности почвы (ρ) по формуле (Бобкова и др., 2014):

C[m га-1] = C % ρ h

где: ρ – плотность почвы; h – мощность слоя почвы, в котором сосредоточен запас углерода.

Подстилку отбирали шаблоном: площадью 400 или 878,9 см2 в 10–20-кратной повторности в разных частях на трех круговых пробных площадях. Лесная подстилка подразделялась на подгоризонты А01 и А02, из нее удалялись минеральные примеси, живые части мхов и корни. Собранные образцы подстилки высушивались до абсолютно-сухого состояния при 105 °С. Из средних проб отбирались образцы для химического анализа и измельчались при помощи электрической мельницы и сит (Родин и др., 1968).

Оценка содержания общего углерода в почвенных образцах проводилась методом газовой хроматографии на автоматическом анализаторе азота ANA – 1500 фирмы Карло Эрба (Италия). Для статистической обработки данных применены стандартное отклонение генеральной совокупности (Sx) и стандартная ошибка (σх).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рассматриваемом участке почва имеет профиль, характерный для торфянисто-подзолисто-глееватой. Особенностью почвы является пропитанность подзолистого горизонта гумусом (табл. 1). Содержание гумуса в подзолистом горизонте – 3,34 % и далее происходит его уменьшение с глубиной, хотя в горизонте EL содержание гумуса сохраняется достаточно высоким – 1,24 % за счет потёчного гумуса. Реакция верхних горизонтов почвы сильнокислая (рНводн. 3,7–4,2), наибольшая актуальная кислотность (рНсол. 3,4) наблюдается в горизонте ELhi. В подстилке происходит биогенное накопление обменного кальция и магния, подвижных форм железа и алюминия. Наличие карбонатов в почвообразующей породе не оказывает существенного влияния на почвообразование и кислотность.

Таблица 1

Химический состав торфянисто-подзолисто-глееватой почвы березово-елового молодняка

| Горизонт | Глубина,см | рН | Са++ | Mg++ | Р2О5 | К2О | По Тамму, % | Гумус,%* | ||

| Водный | Солевой | ммоль/100 г почвы | мг/100 г почвы | Fe2O3 | Al2O3 | |||||

| O (F+H) | 5-7(12) | 3,69 | 3,09 | 13,37±1,00 | 4.28±0,32 | 18,51±2,78 | 51,25±5,13 | 0,51 | 0,54 | — |

| ELhi | 7(12)-20 | 4,15 | 3,40 | 1,76±0,16 | 0,84±0.08 | 3,92±0,59 | 7,08±1,06 | 0,32 | 0,23 | 3,34±0,50 |

| EL | 20-27 | 4,31 | 3,52 | 1,69±0,15 | 0,60±0,06 | 3,80±0,57 | 7,49±1,12 | 0,36 | 0,25 | 1,24±0,25 |

| ВT | 27-35 | 4,78 | 3,78 | 1,39±0,12 | 0,56±0,06 | 5,11±0,77 | 2,64±0,40 | 0,34 | 0,13 | 0,28±0,10 |

| ВСса | 35-84 | 5,96 | 4,72 | 14.46±1,08 | 6,03±0,45 | 7,05±1,06 | 10,82±1,62 | 0,16 | 0,17 | 0,29±0,06 |

| Сса | 84-120 | 7,55 | 6,90 | — | — | 12,75±1,91 | 11,23±1,68 | 0,11 | 0,14 | 0,91±0,18 |

Примечание к таблице. *– содержание гумуса рассчитано по концентрации углерода.

Почва на рассматриваемой территории ранее формировалась под ельником чернично-долгомошным. После рубки, почва развивается под влиянием лиственных пород, преимущественно березы и ивы. Почвенный покров был трансформирован в процессе рубки, поэтому в настоящее время характеризуется значительной неоднородностью, границы верхнего слоя неровные (рис. 1). Подстилочный горизонт имеет разную мощность в пределах насаждения от 5–7 см до 10–12 см. Наименьшая мощность подстилки наблюдается под кронами лиственных пород на пасечных участках, наибольшая – на месте трелевочных волоков. Мозаичность напочвенного покрова, влияет на мощность подстилки и неоднородность верхних слоев почвы. Почва на более увлажненных участках (на месте трелевочных волоков) с преобладанием в напочвенном покрове сфагнума и кукушкиного льна преобразуется в направлении увеличения гидроморфизма. Как известно, в почвах послерубочных березовых молодняков, особенно в микропонижениях на месте трелевочных волоков, активизируются процессы оглеения (Дымов, 2007).

Концентрация общего углерода в почве исследуемого березово-елового молодняка резко убывает вниз по профилю от 39 % в верхнем слое подстилки до 0,2–0,5 % в минеральном слое почвы 30–100 см (табл. 2). Согласно представленным данным, наиболее высокое содержание углерода характерно для подстилки – 12–39 %, значительно ниже в минеральных слоях почвы – 0,2–2,8 %. Плотность минерального слоя почвы изменяется незначительно от 0,9 до 1,2 г/см3. Для подстилки характерна более низкая плотность: верхний подгоризонт более рыхлый (0,14 г/см3), что связано с большим количеством слаборазложившегося древесного опада прошлых лет, нижний – более плотный (0,21 г/см3), так как представлен хорошо разложившимся опадом.

Запасы углерода в верхнем метровом слое почвы березово-елового молодняка составляют 72,80±12,27 тС/га, в том числе в минеральном слое – 62,67±7,34, в органогенном – 10,13±1,01 тС/га (табл. 2). Для подстилок березовых молодняков среднетаежной подзоны приводятся более высокие показатели запасов углерода – от 14 тС/га в Республике Коми (Дымов, 2020) до 21,8 тС/га в Вологодской области (Соколов, 1962). Для средней тайги Республики Коми довольно близкие показатели запасов углерода в метровом слое почвы приводятся для средневозрастных смешанных лиственно-хвойных лесов с преобладанием березы в составе древостоя – 67±32 тС/га (мощность подстилки 7 см) (Пастухов, Каверин, 2013) и для более молодого березово-елового леса – 64,6 тС/га (Osipov et al., 2021). Более высокие показатели приводятся для приспевающего хвойно-лиственного насаждения, в древостое которого высокая доля участия осины – 130 тС/га. Если сопоставить полученные результаты со среднетаежными ельниками Республики Коми, то запасы углерода в почве в них выше: для чернично-сфагнового типа – 81 (Бобкова, Кузнецов, 2022), разнотравно-черничного – 85 тС/га (Бобкова и др., 2014). В целом же запасы углерода в метровом слое почвы в хвойных лесах Республики Коми в зависимости от гидрологических условий и гранулометрического состава могут существенно варьировать от 29 до 121 тС/га (Дымов, 2020), достигая 161 тС/га (Пастухов, Каверин, 2013).

В верхнем наиболее насыщенном корнями слое почвы (0–30 см) сосредоточено 49,66 тС/га, что составляет 68 % от общих запасов почвенного углерода в метровом слое почвы. Согласно О.В. Честных с соавт. (1999), в березняках слой почвы 0–30 см может содержать до 80 % от общих запасов углерода в метровом слое почвы. В корнеобитаемом слое 0–50 см аккумулируется значительная часть почвенного углерода – 52,96 тС/га или 73 % от запасов углерода в метровом слое. В условиях средней тайги Республики Коми в хвойно- лиственном насаждении в этом слое сосредоточено 71 % (Бобкова и др., 2014), в хвойных

Таблица 2

Плотность почвы, концентрация и запасы углерода торфянисто-глеевато-подзолистой почвы березово-елового молодняка

| Глубина, см | Плотность почвы(ρ), г/см3 | Концентрация углерода, % | Запас углерода,т С/га1 | Доля от метрового слоя, % | |

| включая подстилку | без подстилки | ||||

| Подстилка* | |||||

| 0–3 | 0,14±0,03 | 39,00±4,00 | 6,63±2,90 | 9,1 | — |

| 3–7 | 0,21±0,03 | 12,20±1,20 | 3,50±1,89 | 4,8 | — |

| Всего | — | — | 10,13±1,01 | 13,9 | — |

| Минеральный слой почвы | |||||

| 7–20 | 0,90±0,12 | 2,80±0,40 | 32,76±4,03 | 45,0 | 52,3 |

| 20–30 | 0,94±0,23 | 0,72±0,18 | 6,77±1,66 | 9,3 | 10,8 |

| 30–50 | 0,97±0,16 | 0,17±0,04 | 3,30±0,54 | 4,5 | 5,3 |

| 50–85 | 1,17±0,05 | 0,30±0,05 | 12,29±0,53 | 16,9 | 19,6 |

| 85–100 | 0,95±0,09 | 0,53±0,13 | 7,55±0,72 | 10,4 | 12,0 |

| Всего | — | — | 62,67±7,34 | 86,1 | 100,0 |

| Итого | — | — | 72,80±12,27 | 100,0 | — |

Примечание к таблице. * – расчет проведен через запасы подгоризонтов подстилки.

лесах это значение ниже или приблизительно такое же: в ельниках разнотравно-черничных – 55, в ельнике чернично-сфагновом – 73 (Бобкова, Кузнецов, 2022), в сосняках черничных – 75 % от общих запасов углерода в метровом слое (Осипов, 2017).

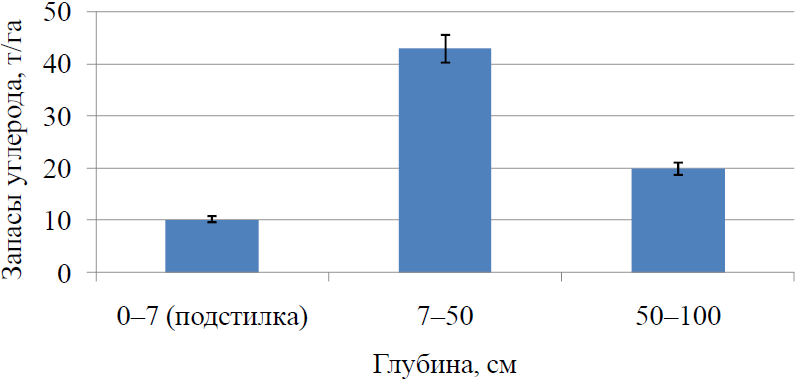

Запасы углерода в минеральной части почвы березово-елового молодняка резко убывают вниз по профилю до 100 см, что связано с гумусово-аккумулятивным характером распределения органического углерода (рис. 2). Согласно представленным данным, запасы углерода в нижнем слое почвы (50–100 см) в 2 раза ниже, чем в верхнем (7–50 см).

Рис. 2. Распределение запасов углерода по профилю почвы

Особенности вертикального распределения углерода в метровом слое почвы, исследуемого молодняка обусловлены растительностью. Влияние рубки затрагивает преимущественно верхние слои почвы и обусловлено «перемешиванием» слоев подстилки и подзолистого горизонта, а также наличия порубочных остатков в почве. Существует три основных пути перехода углерода из пула растительности в пул почвы: 1) переработка надземного и подземного опада почвенной фауной и микробиотой; 2) вертикальная стратификация корней деревьев, корневой опад и его оборот, корневые экссудаты; 3) выщелачивание растворенного органического вещества из живых растений и лесной подстилки (Кузнецова, 2021). Первый путь связан с непосредственным поступлением растительного опада. Как показано ранее, в исследуемом молодняке ежегодно с надземным опадом, на поверхность почвы поступает в среднем 1,1 тС/га, около половины которого высвобождается в течение года (Пристова, 2023). При этом следует отметить, что количество поступающего опада зависит от сезона и погодных условий года, в которые проводятся исследования (Пристова, 2021). Предыдущими исследованиями показано, что в разложении опада и подстилки участвует более 30 видов микромицетов, а показатель C/N (21-30) указывает на активную роль микробиоты в разложении растительного опада и подстилки (Виноградова и др., 2024).

Второй путь перехода углерода из растительности в почву связан с корнями. В углеродном цикле лесных экосистем, корням придается особое значение, в связи с тем, что при их отмирании и разложении углерод переходит непосредственно в подстилку и нижележащие почвенные слои (Ruess, 1999; Kurtz et al., 1996). В 40-сантиметровом слое почвы исследуемого молодняка, ранее были определены подземные запасы углерода растений ТКЯ и древесных корней диаметром до 20 мм, которые составили около 3 тС/га (Пристова, 2024). Также показано, что в исследуемом березово-еловом молодняке ежегодно с корневым опадом в почву поступает 2,1 т/га углерода и в процессе разложения высвобождается 0,9 тС/га, также установлено, что скорость разложения корней деревьев (9–24 % в год), ниже, чем их листьев (37–47% в год) (Пристова, 2023). Это приводит к тому, что органический углерод, поступающий с корневым опадом, находится дольше в почве и стабилизирует углерод корней в почве (Rasse et al., 2005).

Третий путь перехода углерода в почву связан с водной миграцией. Согласно ранее проведенным исследованиям, в березово-еловом молодняке концентрация органического углерода в подкроновых водах в 2-4 раза выше, чем в атмосферных осадках, поступающих на открытом месте, за счет вымывания из древесной растительности (Пристова, 2022). Высокая концентрация углерода в подзолистом горизонте (А2) (7–20 см) исследуемой почвы и его запасы, достигающие 51 % от углерода минерального слоя – результат вымывания гумусовых веществ из подстилки, а также проявление особенности подзолообразовательного процесса – более выраженная эллювиальность этого горизонта, по сравнению с другими (Пономарева, 1964). Воздействие рубки на верхние слои исследуемой почвы, и последующие процессы оглеения в исследуемом молодняке также могли сказаться на концентрации углерода в данном горизонте.

Безусловно, растительность является одним из основных источник поступления органического вещества в почву, но содержание углерода в нижних горизонтах почвы исследуемого молодняка связано не только с органическим веществом, как в верхних слоях почвы, но и с неорганическим и обусловлено содержанием карбоната кальция.

Таким образом, проведенные исследования показали, что концентрация углерода и его запасы вниз по профилю почвы снижаются, при этом основная часть запасов углерода сосредоточена в слое 0-50 см. Особенностью распределения углерода, в почве исследуемого березово-елового молодняка, является высокое содержание и запасы углерода в эллювиально потечно-гумусовом (подзолистом) горизонте.

Заключение

Проведенное исследование почвы березово-елового молодняка показало, что концентрация углерода резко убывает вниз по профилю от 39 % в верхнем слое подстилки до 0,2–0,5 % в нижних минеральных почвенных горизонтах. Согласно оценкам, запасы углерода в метровом слое почвы исследуемого молодняка составили 72,80±12,27 тС/га, из которых 86 % углерода сосредоточено в минеральном слое. Вертикальное распределение запасов углерода отличается превалирующим накоплением в верхнем 30-сантиметровом слое почвы (68 %).

Работа выполнена в рамках госзадания Института биологии Коми НЦ УрО РАН, тема «Зональные закономерности динамики структуры и продуктивности первичных и антропогенно измененных фитоценозов лесных и болотных экосистем европейского северо-востока России» (122040100031-8).

- Бобкова К. С., Машика А. В., Смагин А. В. Динамика содержания углерода органического вещества в среднетаежных ельниках на автоморфных почвах / [Ред. Лукина Н. В]. – СПб.: Наука, 2014. – 270 с.

- Бобкова К. С., Кузнецов М. А. Бюджет углерода в экосистемах среднетаежных коренных ельников // Журнал общей биологии. – 2022. – Т. 83, № 6. – С. 434–449.

- Виноградова Ю. А., Ковалева В. А., Пристова Т. А. Комплекс почвенных микромицетов в лесной подстилке лиственных насаждений при естественном лесовозобновлении среднетаежных лесов Республики Коми // Лесной вестник. – 2024. – Т. 28, № 4. – C. 19–30. DOI: 10.18698/2542-1468-2024-4-19-30

- Дымов А. А. Сукцессии почв в бореальных лесах Республики Коми / [Ред. Милановский Е. Ю.]. – М.: ГЕОС, 2020. – 336 с.

- Кудеяров В. Н., Заварзин Г. А., Благодатский С. А., Борисов А. В. и др. Пулы и потоки углерода в наземных экосистемах России. – М.: Наука, 2007. – 315 с.

- Кузнецова А. И. Влияние растительности на запасы почвенного углерода в лесах (обзор) // Вопросы лесной науки. – 2021. – Т. 4, № 4. – С. 1–54.

- Кулагина В. И., Александрова А. Б., Рязанов С. С., Шагидуллин Р. Р., Андреева А. А., Кольцова Т. Г. Запасы органического углерода в почвах Раифского участка Волжск-Камского заповедника // Ученые записки Крымского федерального университета им. Вернадского. Биология. Химия. – 2023. – Т. 9 (75), № 1. – С. 143–158.

- Лесохозяйственный регламент ГУ «Железнодорожное лесничество» Комитета лесов Республики Коми, 2008. Режим доступа: http://www.komles.rkomi.ru.

- Наквасина Е. Н., Шумилова Ю. Н. Динамика запасов углерода при формировании лесов на постагрогенных землях // Известия вузов. Лесной журнал. – 2021. – № 1. – С. 46–59.

- Осипов А. Ф. Запасы и потоки органического углерода в экосистеме спелого сосняка черничного средней тайги // Сибирский лесной журнал. – 2017. – № 2. – С. 70–80.

- Пастухов А. В., Каверин Д. А. Запасы почвенного углерода в тундровых и таежных экосистемах Северо-Восточной Европы // Почвоведение. – 2013. – № 9. – С. 1084–1094.

- Пристова Т. А. Аккумуляция углерода в подстилках среднетаежных лиственных лесов Республики Коми // Самарский научный вестник. – 2023. – Т.12, № 2. – С. 81–85.

- Пристова Т. А. Динамика поступления надземного опада древесных растений в березово-еловом молодняке средней тайги Республики Коми // Экосистемы. – 2021. – № 26. – С. 55–61.

- Пристова Т. А. Запасы органического вещества и углерода в подземной фитомассе среднетаежных лиственных фитоценозов // Принципы экологии. – 2024. – № 2. – С. 59–71. DOI: 10.15393/j1.art.2024.14842

- Пристова Т. А. Химический состав атмосферных осадков, подкровных и поверхностных вод в среднетаежных лиственных насаждениях послерубочного происхождения // Теоретическая и прикладная экология. – 2022. – С. 63–69. DOI:10.25750/1995-4301-2022-2-063-069

- Пономарева В. В. Теория подзолообразовательного процесса. М.-Л.: Наука, 1964. – 380 с.

- Подвезенная М. А., Рыжова И. М. Зависимость вариабельности запасов углерода в почве от пространственной структуры растительного покрова лесных биогеоценозов // Вестник Московского университета. Сер. 17. Почвоведение. – 2010. – № 4. – С. 3–9.

- Родин Л. Е., Ремезов Н. П., Базилевич Н. И. Методические указания к изучению динамики и биологического круговорота в фитоценозах. Л.: Наука, 1968. – 143 с.

- Соколов Д.Ф. Состав и подвижность органического вещества в почвах ельников и березняков Кадниковского лесничества Вологодской области // Труды Института леса и древесины. Типы леса и почвы северной части Вологодской области. М.-Л.: Изд-во АН СССР. – 1962. – Т. LII. – С. 263–282.

- Теория и практика химического анализа почв /под ред. Л. А. Воробьевой. М.: ГЕОС, 2006. 400 с.

- Честных О. В., Замолодчиков Д. Г., Уткин А. И., Коровин Г. Н. Распределение запасов органического углерода в почвах лесов России // Лесоведение. – 1999. – № 2. – С. 13–21.

- Шишов Л.Л., Тонконогов В. Д., Лебедева И.И., Герасимова М. И. Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена. 2004. 341 с.

- Kurtz W. A., Beukema S. J., Apps M. J. Estimation of root biomass and dynamics for the carbon budget model of the Canadian forest sector // Canadian Journal of Forest Research. – 1996. – Vol. 26, N 11. – P. 1973–1979. DOI: 10.1139/x26-223.

- Osipov A. F., Bobkova K. S., Dymov A. A. Carbon stocks of soils under forest in the Komi Republic of Russia // Geoderma Regional. – 2021. – Vol. 27. – P. е00427. DOI: 10.1016/j.geodrs.2021.e00427

- Rasse D. P., Rumpel C., Dignac M. F. Is soil carbon mostly root carbon? Mechanisms for a specific stabilization // Plant and soil. – 2005. – Vol. 269, N 1. – P. 341–356.

- Ruess R. W., Van Cleve K., Yarie J., Viereck L. A. Contributions of fine root production and turnover to the carbon and nitrogen cycling in taiga forests of the Alaskan interior // Canadian Journal of Forest Research. – 1996. – Vol. 26, N 8. – P. 1326–1336. DOI: 10.1139/x26-148.