ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АКВАТОРИЙ РЕК СУЛАК И ТЕРЕК НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

HYDROBIOLOGICAL STUDIES OF THE WATER BODIES OF THE SULAK AND TEREK RIVERS IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN

JOURNAL: «EKOSISTEMY», Issue 41, 2025

Publication text (PDF):Download

UDK: 591.524.11 (282.247.41)

AUTHOR AND PUBLICATION INFORMATION

AUTHORS:

Ardabyeva A. G., Nikulina L. V., Minakova E. V., Rubtsova E. G.

Volga-Caspian Branch of the All-Russian Research Institute of Fisheries and Oceanography (Caspian Research Institute of Fisheries), Astrakhan, Russia

TYPE: Article

DOI: https://doi.org/10.29039/2413-1733-2025-41-158-165

PAGES: from 158 to 165

STATUS: Published

LANGUAGE: Russian

KEYWORDS: phytoplankton, zooplankton, zoobenthos, qualitative composition, abundance, biomass.

ABSTRACT (ENGLISH):

A brief qualitative and quantitative description of the main groups of phytoplankton, zooplankton, and zoobenthos of the Sulak and Terek rivers during the winter-summer period is provided. Research indicated that the qualitative composition and abundance of phytoplankton in the Sulak River increased from winter to summer and from the upper sampling point to the river mouth. Small celled diatoms dominated in all seasons. The basis of the species diversity of zooplankton was composed of copepods and protozoans. The maximum quantitative indicators of animal plankton were recorded in winter, followed by a decrease toward summer. The benthic fauna of the Sulak River during the entire study period was represented by the following groups of invertebrates: worms, crustaceans and insects. The maximum abundance and biomass were observed in the spring, coinciding with intense development of the worm group, particularly oligochaetes. The highest values of the qualitative and quantitative composition of the phytocenosis of the Terek River were noted in the winter period of the study, the lowest values were recorded in the summer. Changes in the biomass and abundance of zooplankton occurred in a stepwise manner, with a reduction in quantitative indicators from winter to spring, followed by an increase in summer. Representatives of worms and insects were found in the zoobenthos of the Terek River throughout all seasons. Favorable conditions for the development of zoobenthos were observed at the mouth and in the middle zone of the study area. The maximum indices of the abundance and biomass of zoobenthos were recorded in the summer due to the development of representatives of the insect group.

ВВЕДЕНИЕ

Терек – крупная река на Северном Кавказе. Река, длиной 623 км, общей площадью бассейна 43200 кв. км, берет свои истоки на склоне Главного Кавказского хребта и впадает в Каспийское море. На своём пути она пересекает Грузию (верховье) и шесть российских регионов – Северную Осетию, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Чечню, Дагестан и Ставропольский край. Питание реки смешанное, около 70 % стока приходится на весенне-летний период (Водные ресурсы Дагестана…, 1996; Панов и др., 2015). Большую роль играет ледниковое и дождевое питание. На территории Республики Дагестан река Терек протекает по равнине до самого Каспийского моря, где образует дельту площадью более 8 тысяч км². В низовьях реки ловятся лосось, форель, сазан, судак, сом, усач.

Река Сулак – одна из основных рек Дагестана. Протекает она через 7 горных районов: Гумбетовский, Унцукульский, Буйнакский, Казбековский, Кизилюртовский, Кумторкалинский, Бабаюртовский. Бассейн реки Сулак занимает 15 200 кв. км (Устья рек Каспийского региона …, 2013). Питание смешанное, но преобладает снеговое. Половодье прослеживается в период с апреля по сентябрь, хотя больше всего воды в реке в июне-июле. На реке Сулак действует каскад из четырёх ГЭС – Миатлинской, Чирюртской, Чиркейской и Бавтугайской. Все вместе они образуют Сулакский каскад ГЭС. На пути к морю расположено два больших водохранилища – Чиркейское и Чирюртское. На низменных участках Сулака встречаются усач, кутум, тарань, жерех, судак, лещ, сом и сазан.

Рыбоводными заводами и НВХ Дагестана в реки Сулак и Терек выпускается молодь сазана (Абдурахманова, 2018). Изучение кормовой базы рыб (фитопланктон, зоопланктон, зообентос) рек Северного Кавказа является актуальным направлением.

Цель работы – оценить состояние кормовой базы рыб рек Терек и Сулак на основе качественных и количественных показателей фито-зоопланктона и зообентоса в зимне-летний период 2024 года.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

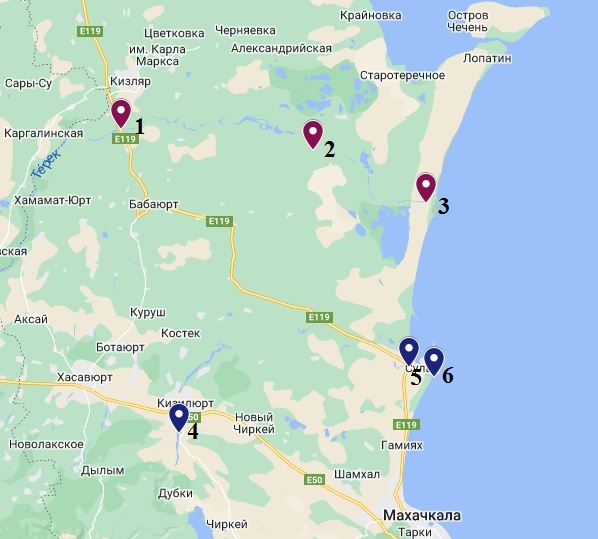

Материалом для настоящей работы послужили пробы, собранные в 2024 году сотрудниками отдела «Западно-Каспийский» Волжско-Каспийского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ») в реках Терек и Сулак в феврале, апреле – мае и июле. На реке Терек пробы отбирались в районе города Кизляр (станция 1), у села Аликазган (станция 2), в устье реки (станция 3); на реке Сулак – в районе города Кизилюрт (станция 4), на пересечение с федеральной трассой (станция 5), в устье реки (станция 6) (рис. 1).

Сбор гидробиологического материала по фитопланктону, зоопланктону и бентосу проводили по общепринятым в гидробиологической практике методикам (Руководство по методам…, 1983). Материал по фитопланктону собирали с поверхности воды, путем зачерпывания в сосуд с емкостью 0,5 л, по зоопланктону – сетью Апштейна (диаметр входного отверстия 25 см, сито из газа № 58) путем процеживания 50 л воды. Способ отбора количественных проб донной фауны зависел от характера донных отложений. На гравийно-галечных грунтах сбор проводили бентометром Садовского, на мелкофракционных грунтах сподводной растительностью использовали гидробиологический скребок. Весь собранный материал фиксировался 4 % раствором формалина. Обработка материала проводилась в лабораторных условиях, идентификация видов осуществлялась с помощью

Рис. 1. Карта-схема взятия проб

определителей (Забелина, 1951; Мануйлова, 1964; Прошкина-Лавренко, Макарова, 1968; Атлас беспозвоночных Каспийского моря, 1968; Кутикова, 1970; Кутикова, Старобогатов, 1977; Боруцкий, Степанова, Кос, 1991; Определители пресноводных беспозвоночных…, 1994, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004; Определитель зоопланктона и зообентоса, 2016). Всего собрано и обработана 51 проба.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Фитопланктон рек, исток которых находится в предгорьях или горах, в видовом отношении очень беден (Чирков, 2002; Карнаухов, 2019; Ардабьева, Зимина, 2022). Это обуславливается низким температурным фоном, незначительным количеством минеральных веществ в воде, малой водностью и высокими скоростями течения (Карнаухов, 2020).

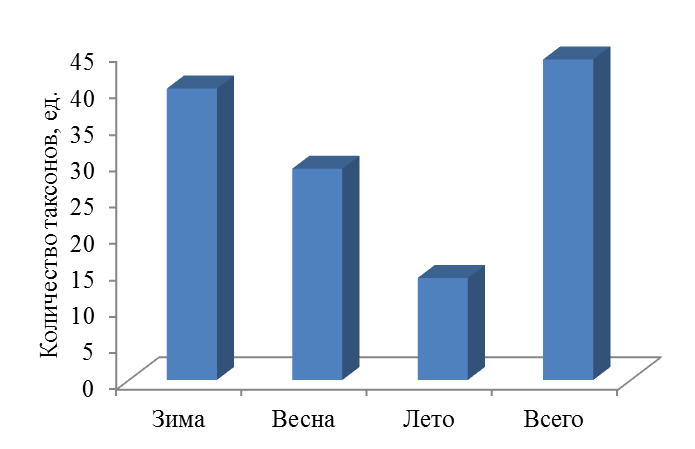

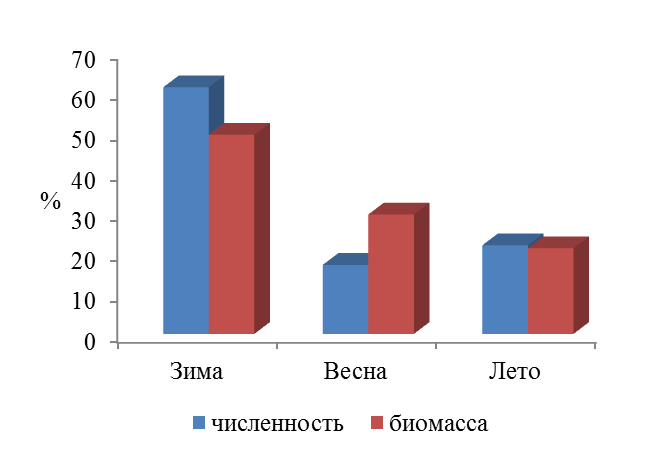

В качественном составе фитопланктона реки Терек за весь период исследования было зарегистрировано 44 вида и разновидности из 4 групп водорослей: Cyanophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta, Chlorophyta. Видовое разнообразие растительного планктона уменьшалось от зимнего (40 таксономических единиц) к летнему (14) периоду (рис. 2). Основу флористического состава, как и в реке Сулак, определяли диатомовые водоросли, составляя 80–100 % общего состава фитоценоза. Другие группы водорослей были представлены единичными экземплярами. Весной и летом некоторые из них на отдельных станциях не зафиксированы.

Самые высокие величины биомассы и численности фитопланктона отмечались в зимний период, затем они постепенно уменьшались. Основу количественных, как и качественных показателей, определяли диатомовые водоросли. Максимальное развитие фитопланктона во все сезоны отмечалось в районе города Кизляр и села Аликазган за счет вегетации диатомовых водорослей рода Nitzschia.

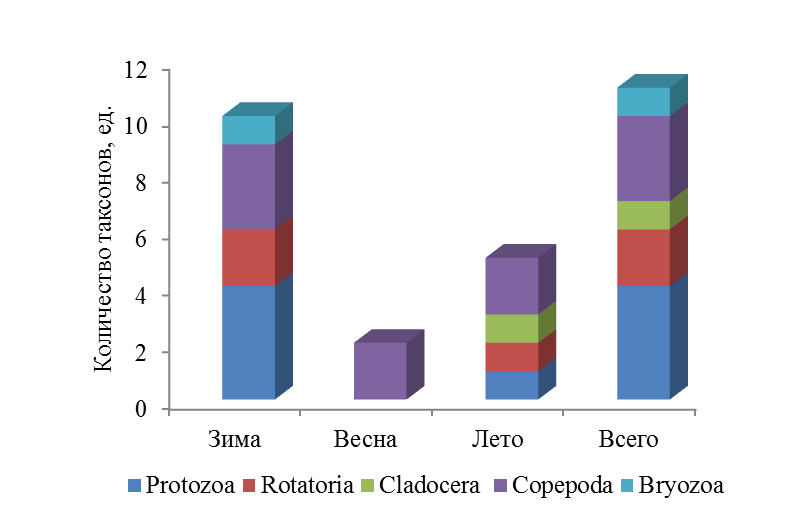

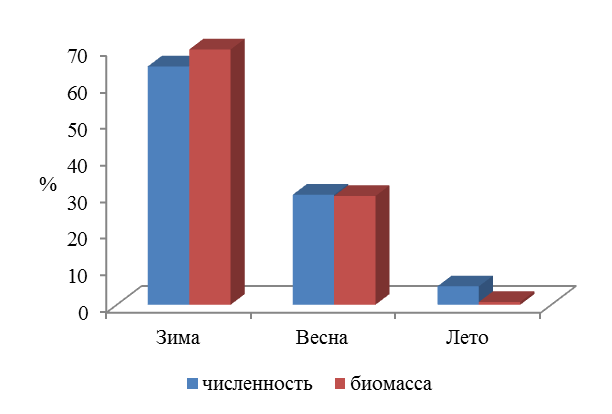

Качественную структуру зоопланктона в районе реки Терек в зимне-летний период формировали следующие группы: Protozoa, Rotatoria, Copepoda, Cladocera и Bryozoa. Всего зарегистрировано 11 таксономических единиц беспозвоночных. Наиболее многообразно животный планктон был представлен в зимний период (рис. 3). Среди прочих организмов наблюдались Tardigrada, Oligochaeta, личинки Chironоmidaе и Hydracаrina. Весной таксономический состав значительно уменьшился и был образован только видами отряда Copepoda. В летний период число видов зоопланктона увеличивалось, но не достигало уровня зимних величин.

Количественные значения зоопланктона реки Терек определяли веслоногие рачки (46 % общей численности и 83 % общей биомассы) и простейшие (39 % общей численности). Среди веслоногих ракообразных лидирующую позицию занимали виды отряда Cyclopoida. Дополняли численность и биомассу зоопланктона ветвистоусые раки (2 %), среди которых наблюдался Pleuroxus aduncus (Jurine, 1820), и коловратки (5 %) Keratella tropica (Apstein, 1907) и Bdelloida sp.

|

|

Рис. 2. Количественные показатели фитопланктона реки Терек

Рис. 3. Таксономический состав зоопланктона реки Терек

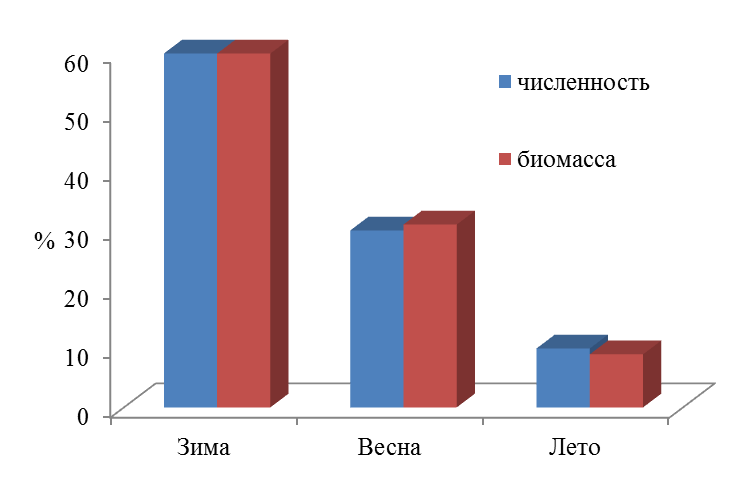

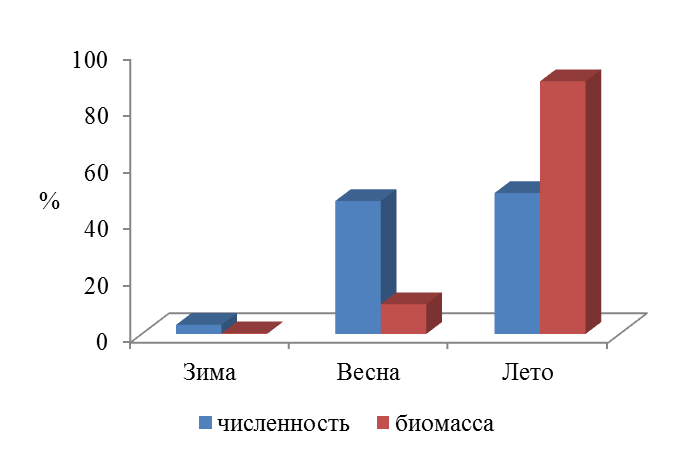

Наибольшие количественные показатели зоопланктона отмечались в зимний период (рис. 4а). Основу численности планктона формировали веслоногие рачки (40 %) и простейшие (40 %); биомассы – веслоногие ракообразные (82 %). Массовое распространение среди данных групп имели беспозвоночные Cyclopoida sp., Diaptomus sp., Zoothamnium sp. и Epistylis sp.

Весной численность зоопланктона по сравнению с зимней уменьшилась в 3,5 раза, биомасса – в 1,7 раза. Животный планктон был представлен только веслоногими рачками Diaptomus sp. и Cyclopoida sp. В группе прочих наблюдались Chironomidaе и Oligochaeta.

Летом отмечался рост численности, биомасса была минимальной за весь период исследования. Зоопланктон формировали простейшие, веслоногие, ветвистоусые ракообразные и личинки Сhironomidaе.

В зообентосе реки Терек за период исследований с зимы по лето встретились только представители червей и насекомых. В группе червей регистрировались лишь олигохеты. Наиболее разнообразно была представлена группа амфибиотических насекомых, среди которых наблюдались поденки, ручейники, стрекозы, а также личинки и куколки двукрылых (Chironomidae, Ceratopogonidae, Simulidae и Pediciidae). Малощетинковые черви, хирономиды и мокрецы встречались в каждый сезон исследований, поденки и ручейники фиксировались весной и летом. Остальные таксоны наблюдались только весной (мошки) или летом (стрекозы и педицииды).

Зимой по численности лидировали личинки двукрылых – мокрецы, а биомасса в равной степени распределилась между показателями олигохет и мокрецов. Весной личинки поденок, аналогично летнему периоду, доминировали в количественном отношении. Максимальные показатели численности и биомассы отмечались в летний период (рис. 4б), когда максимальное развитие наблюдалось в группе насекомых, а количественные показатели поденок являлись наибольшими относительно других бентосных организмов.

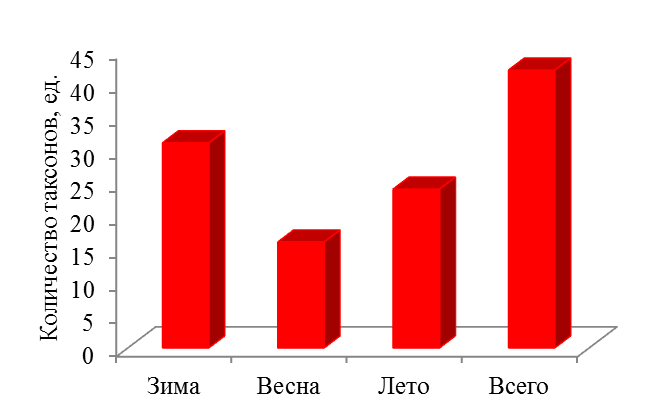

Фитопланктон реки Сулак за весь период исследования был представлен 42 видами рангом ниже рода из 4 групп водорослей: Cyanophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta, Chlorophyta. Наибольшее количество видов (31) было идентифицировано в зимний период (рис. 5). Весной их встретилось всего 16 таксономических единиц. Летом число видов увеличилось, но не достигло уровня зимнего периода. Фитопланктон распределялся неравномерно не только в сезонном отношении, но и на протяжении разных участков реки. Формировали основу флористического разнообразия за весь период исследования и по отдельным сезонам года диатомовые водоросли. На их долю приходилось от 80 до 100 % общего состава фитоценоза. Существенных изменений в качественном составе диатомовых

а а |

б б |

Рис. 4. Количественные показатели зоопланктона (а) и зообентоса (б) реки Терек

|

|

Рис. 5. Количественные показатели фитопланктона реки Сулак

водорослей по сезонам не наблюдалось. Преобладали мелкоклеточные виды родов Navicula и Nitzschia.

Численность фитопланктона уменьшалась от зимы к лету. Биомасса достигала максимальных величин в весенний период.

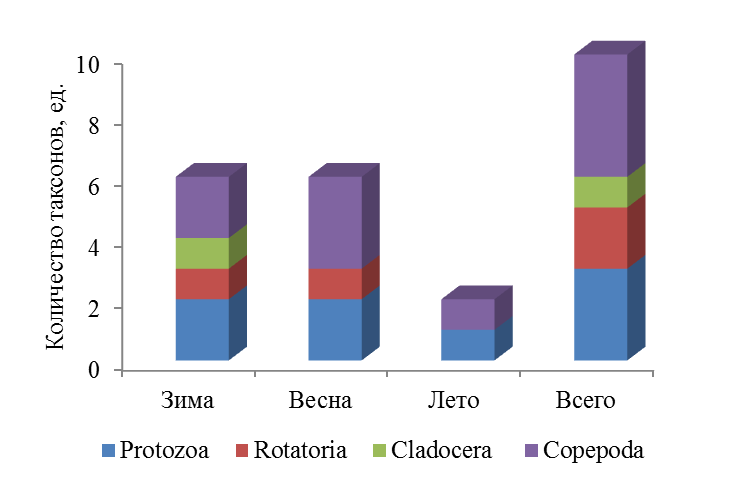

В зимне-летний период основу таксономического разнообразия зоопланктона на акватории реки Сулак формировали следующие группы: Protozoa, Rotatoria, Copepoda, Cladocera. В видовом составе определено 10 видов, разновидностей и форм беспозвоночных, доминирующее положение по количеству видов занимали веслоногие ракообразные (4 вида). Среди прочих организмов отмечены личинки Plecoptera, Chironоmidaе и Imago Diptera (рис. 6). В зимне-весенний периоды число видов зоопланктона было одинаковым, в летний – минимальным.

На протяжении всего периода исследований количественные показатели зоопланктона формировали Copepoda (51 % общей численности и 78 % общей биомассы) и Protozoa (44 % и 4 %), второстепенное значение принадлежало Cladocera (3 % и 10 %) и Rotatoria (6 % и 9 %). Наиболее массово среди коловраток были представлены Asplanchna priodonta (Gosse, 1850) и Brachionus calyciflorus (Ehrenberg, 1838). У ветвистоусых ракообразных регистрировалась Daphnia sp. В группе веслоногих раков доминировали Diaptomus sp., виды отряда Harpacticoida.

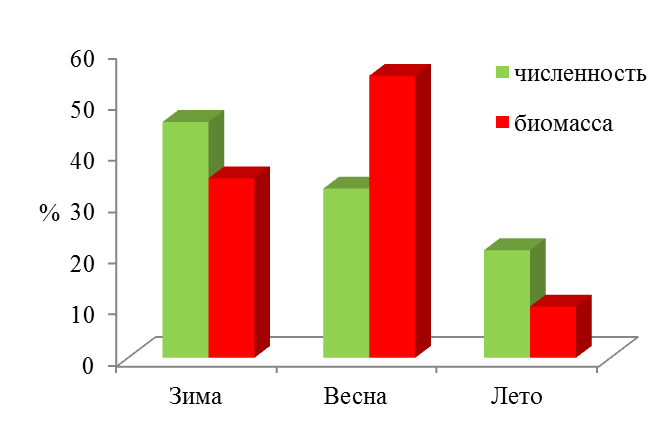

Максимальные количественные показатели зоопланктона были зафиксированы в зимний период (рис. 7а). Формировали численность веслоногие рачки (58 %) и простейшие (35 %); биомассу – веслоногие раки (81 %). Доминирующим видом из Copepoda являлся Diaptomus sp. У коловраток зарегистрирован B. calyciflorus calyciflorus. Ветвистоусые ракообразные были представлены Daphnia sp. Группу Protozoa формировали Foraminifera sp. и Difflugia sp.

Рис. 6. Таксономический состав зоопланктона в районе реки Сулак

а

а  б

б

Рис. 7. Количественные показатели зоопланктона (а) и зообентоса (б) реки Сулак

Весной количественные показатели животного планктона уменьшились в 2 раза. Основу численности формировали простейшие (63 %) и веслоногие ракообразные (38 %), биомассы – коловратки (24 %) и веслоногие раки (70 %). Среди Protozoa доминировала Foraminifera sp., среди веслоногих рачков – Diaptomus sp. и Harpacticoida sp.

Самые низкие биомасса и численность отмечались в летний период, где количественные показатели формировали, главным образом, науплии Diaptomus sp. и Foraminifera sp.

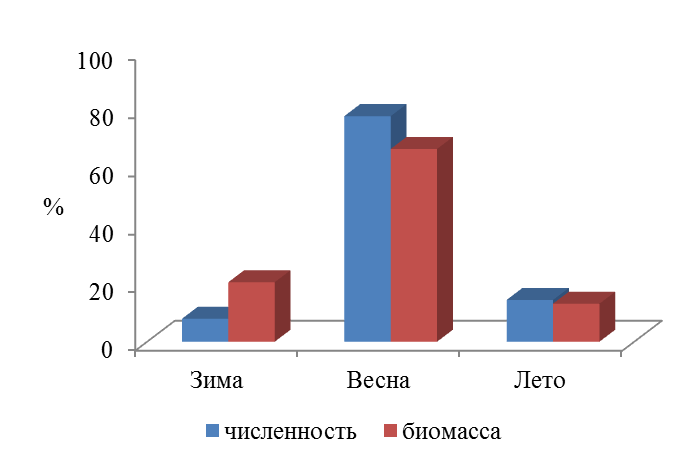

Донная фауна реки Сулак за весь период исследования была сформирована следующими группами бентосных беспозвоночных: черви, ракообразные и насекомые. Группу червей представляли малощетинковые и круглые черви, а также пиявки. Среди ракообразных встречались амфиподы. В энтомофауне отмечались личинки и куколки двукрылых (комары-звонцы, мокрецы, мошки), а также поденки. Наблюдения за сезонной динамикой численности, биомассы и состава биоценоза показали, что представители зообентоса являются постоянными обитателями исследуемого водоема. Однако имеются значительные отличия в зависимости от времени года. Олигохеты и хирономиды встречались в каждый сезон исследований. Круглые черви и личинки Simulidae фиксировались зимой и весной. Поденки встречались в зимний и летний периоды, а мокрецы весной и летом. Разово в сезон за период исследований встретились амфиподы Pontogammarus robustoides (Sars, 1894) – зимой и пиявки Erpobdella octaculata (Linnaeus, 1758) – летом.

Зимой лидирующее положение по численности донных организмов занимали малощетинковые черви, значение биомассы было выше у личинок и куколок хирономид. Максимальные показатели численности и биомассы фиксировались в весенний период, когда количественные показатели олигохет доминировали над остальными представителями бентофауны (рис. 7б). Летний период характеризовался преобладанием среди бентосных сообществ личинок поденок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ материала показал, что самые высокие величины биомассы и численности фитопланктона на реке Терек наблюдались в зимний период, затем они постепенно уменьшались. Формировали количественные и качественные показатели диатомовые водоросли. Основу видового разнообразия, биомассы и численности животного планктона определяли простейшие и веслоногие раки. Развитие количественных показателей зоопланктона в течение вегетационного периода проходило неравномерно. От зимы к весне наблюдалось сокращение численности с последующим увеличением летом, биомасса уменьшалась от зимы к лету. Наиболее высокие количественные показатели беспозвоночных зарегистрированы зимой. Благоприятные условия для развития зообентоса наблюдались в устье и в средней зоне исследований. Максимальные показатели численности и биомассы фиксировались в летний период при интенсивном развитии представителей насекомых.

Качественное разнообразие и количественные показатели фитопланктона реки Сулак увеличивались от верхней точки взятия проб (станция 4) к его устью и от зимнего к весеннему периоду. Доминировали во все исследованные сезоны диатомовые водоросли. Видовой состав планктонных беспозвоночных характеризовался невысоким видовым разнообразием, основу которого формировали веслоногие и простейшие. Наибольшие количественные показатели зоопланктона регистрировались зимой. Лучшая гидробиологическая обстановка в реке Сулак, по показателям зообентоса, наблюдалась на станции 5. Доминирование бентосных животных в количестве отмечалось среди малощетинковых червей, а также личинок поденок.

Следует отметить, что в ходе изучения сезонной динамики состава зообентоса данных водоемов, личинки амфибиотических насекомых встречались в каждом сезоне исследований. Ряд морфологических особенностей у личинок насекомых позволяют им удерживаться на камнях. Наиболее четко эти особенности развиты у личинок поденок, которыми питаются бентосоядные рыбы.

Приведенные данные по рекам Сулак и Терек позволили оценить состояние кормовой базы как удовлетворительное. Полученные данные могут послужить основой для рационального использования водотоков.

Благодарности. Авторы статьи выражают благодарность сотрудникам отдела «Западно-Каспийский» Волжско-Каспийского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ») за сбор материала на реках Терек и Сулак.

- Абдурахманова Л. А. Регионоведение (учебное пособие). – Махачкала: ДГУНХ, 2018. – 142 с.

- Ардабьева А. Г., Зимина Т. Н. Видовое разнообразие фитопланктона рек Северного Кавказа // Материалы XXIV междунар. научной конференции, посвященной 30-летию Республики Ингушетия «Биологическое разнообразие Кавказа и юга России». (Магас, 17–20 ноября 2022 г), 2022. – С. 311–314.

- Атлас беспозвоночных Каспийского моря / [Ред. Бирштейна Я. А., Виноградовой Л. Г.]. – М.: Пищевая промышленность, 1968. – 430 с.

- Боруцкий Е. В., Степанова Л. А., Кос М. С. Определитель Calanoida пресных вод СССР. – СПб: Наука, 1991. – 503 с.

- Водные ресурсы Дагестана: состояние и проблемы / [Ред. И. М. Сайпулаев, Э. М. Эльдаров]. – Махачкала, 1996. – 180 с.

- Забелина М. М. Определитель пресных водорослей СССР. – М., 1951. – 619 с.

- Карнаухов Г. И. Биоценоз реки Псезуапсе (Черноморское побережье) // Международный научно-исследовательский журнал. – 2019. – № 9. – С. 129–132.

- Карнаухов Г. И. Биоценозы малых рек Краснодарского края // Международный научно-исследовательский журнал. – 2020. – № 10. – С. 71–79.

- Кутикова Л. А. Коловратки фауны СССР. – М.: Изд-во «Наука», 1970. – 744 с.

- Кутикова Л. А., Старобогатов Я. И. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР. – Л.: Изд-во «Гидрометеоиздат», 1977. – 510 с.

- Мануйлова Е. Ф. Ветвистоусые рачки (Cladocera) фауны СССР. Определитель по фауне СССР. – М.: Наука, 1964. – 328 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Том 1. Низшие беспозвоночные. Губки, Книдарии, Турбеллярии, Коловратки, Гастротрихи, Нематоды, Волосатики, Олигохеты, Пиявки, Мшанки, Тихоходки / [Ред. С. Я. Цалолихин]. – СПб: ЗИН, 1994. – 396 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Том 2. Ракообразные, Листоногие, Ветвистоусые, Веслоногие, Остракоды, Кумовые, Мизиды, Изоподы, Декаподы, Амфиподы / [Ред. В. Р. Алексеев]. – СПб: ЗИН, 1995. – 628 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Том 3. Паукообразные и низшие насекомые: Акариды, Орибатиды, Галакариды, Гидрахниды, Пауки, Ногохвостки, Поденки, Веснянки, Стрекозы, Клопы / [Ред. Э. П. Нарчук, Д. В. Туманов, С. Я. Цалолихин]. – СПб: ЗИН, 1997. – 448 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Том 4. Высшие насекомые. Двукрылые насекомые / [Ред. Э. П. Нарчук]. – СПб: ЗИН, 1999. – 1000 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Том 5. Высшие насекомые: Ручейники, Бабочки, Жуки, Сетчатокрылые / [Ред. Э. П. Нарчук]. – СПб: ЗИН, 2001. – 836 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Том 6. Моллюски, Полихеты, Немертины): Двустворчатые, Брюхоногие, Полихеты, Немертины / [Ред. В. В. Богатов, С. Я. Цалолихин]. – СПб: ЗИН, 2004. – 527 с.

- Определитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европейской России. Том 2. Зообентос / [Ред. В. Р. Алексеева, С. Я. Цалолихина]. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2016. – 457 с.

- Панов В. Д., Базелюк А. А., Лурье П. М. Река Терек: гидрография и режим стока. – Ростов-на-Дону, 2015. – 606 с.

- Прошкина-Лавренко А. И., Макарова И. В. Водоросли планктона Каспийского моря. – М.: Наука, 1968. – 291с.

- Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений / [Ред. В. А. Абакумов]. – Л.: Гидрометеоиздат, 1983. – 240 с.

- Устья рек Каспийского региона: история формирования, современные гидролого-морфологические процессы и опасные явления / [Ред. В. Н. Михайлов]. – М.: ГЕОС, 2013. – 703 с.

- Чирков С. М. Современное состояние ихтиофауны горных рек Кабардино-Балкарской Республики и перспективы ее рационального использования: автореф. дис. … канд. биол. наук: спец. 03.00.32 Биологические ресурсы: Астрахань: ФГБОУ «Астраханский Государственный Технический Университет, 2002. – 24 с.